大切な掛け軸を後世へ伝えるための修復の概要掛け軸の修理(修復)について(費用や工程・事例)|

【緊急】修理の症状

そのまま放置しますと、絵や文字が欠失しますので、現状維持の為にはお早目の修理は必要です。

作品が剥落している

和紙や絹が剥がれていく状態です。特に絵や文字の部分ですと、欠損してくことになります。

原因として

劣化・・・作品自体の和紙や絹が劣化しています。

横折れ・・・巻くことにより、横方向に折れが生じ、その周辺が欠損していきます。

糊浮き・・・経年で糊の接着力がなくなり、作品と裏打ち和紙が剥がれます。

主に以上の症状が複合して生じます。

対処法として、裏打ち和紙を取り替えることが必要です。

絵具が剥落している

剥落してしまった絵具を元に戻すことは困難ですが、それ以上の剥落を防ぐためには早急な修理が必要です。

厚く塗った白い絵具(胡粉)は剥がれやすく、再接着も困難です。

対処法として、膠(ニカワ)を塗布して強化します。

展示に支障がある場合

掛け軸の損傷で掛けられない

作品は見た目では損傷が軽い場合でも、掛け軸の劣化等で展示が困難の場合があります。

よく掛け軸の紐が切れて紐を取り替えて欲しい要望があります。

紐自体が切れることは、劣化が主な要因と思われ、掛け軸自体も同様に修理が必要なタイミングに来ている可能性が高いです。

作品に損傷がある場合

近い将来には、緊急修理が必要なダメージに発展する可能性があります。

横折れ

巻くという構造上、横折れなどの損傷は避けられないという欠点があります。

横折れが強く、劣化している場合は、近い将来に周辺の和紙や絹の剥落につながります。

対処法として、作品修復となり、裏面より細い和紙を折れ部分に当てます。

予防法として、太巻き芯棒で太く巻いて保存することもあります。

虫食い

虫食いによってできた穴は、掛け軸を貫通していることが多く、根本的な修理が求められます。

対処法としては、根本的な修復になり、和紙であれば裏面から補填します。

作品が絹であれば、虫食い穴の形に添って補填するために、期間がかかります。

鑑賞の妨げになれば、掛け軸全体も含めての修復になります。

糊浮き

経年で糊の接着力がなくなり、作品と裏打ち和紙が剥がれます。

掛け軸裏面を見ますと、膨らんだような箇所があれば糊浮きです。

しかし経年による糊浮きは、掛け軸にとって自然な現象で、表装の再仕立ての目安になります。

作品のシミや汚れ

水によるシミの場合は、時間が浅い場合はきれいに落ちますが、かなりの時間が経ちますと、

跡形が残る可能性があります。

また茶色い点が多数発生した場合は、掛け軸を解体して、洗浄することになります。

これらの症状は近い将来に修復が必要なサインでもあります。

適切な修理を行うことで、掛け軸をより長く保存し、後世に伝えることができます。

掛け軸の修理時期 のタイミングとは

よくある修理のタイミングとして、

祭祀・・・宗教行事や法会に合わせて、曼荼羅や仏画などの宗教美術品を修理する。

継承・・・世代交代のタイミングで、必要な掛け軸のみ選定し修理する。

公開展示・・・展覧会や展示の開催に合わせて修理する。

掛け軸の修復は、どのような工程で進められますか?

掛け軸は、時代を超えて大切に受け継がれていく貴重な文化財です。適切な修理(修復)を施すことで、その寿命を延ばし、次の世代へと繋げることができます。

➀ 現状調査と修理方針

現物を拝見して、損傷状態を確認して修理方針を決めます。外見からは確認できない部分もあるため、そこは経験に基づいて判断します。予算・形式・大きさ等から使用材料も決めていきます。

⓶ 掛け軸の解体

現在の掛け軸を丁寧に解体し、作品(本紙)を補強している表装材から分離します。

③ 作品の修復

取り出した作品自体の損傷(破れ、虫食いなど)を専門的に修復します。この工程で最も重要視しているのは、将来の再修理を安全に行うことです。剥がしにくい接着剤や劣化しやすい和紙を使用すると、次回の修理が困難になり、最悪の場合、作品そのものの寿命にも影響を及ぼしかねません。そのため、最適な材料と伝統的な工法を選び、将来にわたって修理可能な状態を保つことを目指します。

④ 再び掛け軸に表装

新しい表装裂・和紙等を使用して、掛け軸に表装します。

掛け軸修復において、どのような作業が行われますか?

裏打ち紙の取替

作品を裏面から接着して支えている和紙は、裏打ち紙と呼ばれます。その裏打ち紙を適切な時期に交換することで、作品を支える期間を長く保つことができます。

また、裏打ち紙を剥がす修理の際に、虫穴や横折れといった他の損傷も併せて改善することが可能です。

保存性を重視し、なるべく薬品使用されていない和紙を使用します。

欠損部分の補填

和紙や絹で損傷の穴を埋める作業です。和紙の場合は、欠損部分より少し大きな形に切り取り補填します。

(補絹)絹の場合は、重ね部分が盛り上がるために、欠損の形にピッタリと合わせて補填します。

また絹の場合は、劣化しているので、補填する絹も劣化している品を使用します。

横折れ改善(折れ伏せ)

折れ山(掛け軸や巻物の巻き方向の横向きに折れることによってできる山)に、裏面から細い和紙を当てて補強します。

修復の際には、亀裂や欠失の原因につながるために、欠かせない作業です。

補彩

絹や和紙を補填した部分が白く目立ち、違和感を生じる場合があります。

そのような視覚を軽減するために、補填部分に単色で補う作業です。

原則として、絵や線を描き加えたり、彩色は行いません。

当店の修復の基本理念

単に見た目を綺麗にするだけの修理は行わず、次の修復(約70年後)ができる状態を保つことを優先にしています。

将来の安全性

剥がせなくなる強い接着剤は使いません。従来の表具師が再び修復できる工法と材料の御蔭で、掛け軸は伝えられています。今回の修復もそちらに倣います。

伝統的な材料の使用

手漉き和紙や、なるべく従来の材料で表装

オリジナル優先

本来の筆致を尊重し、欠損部に絵を書き足す「改変」ではなく、違和感を抑える「補彩」に留めます。

修復によって、掛け軸の見た目はどのように変化しますか?

修理(修復)の基本方針は、作品のオリジナル(原画)部分を尊重し、保存することです。そのため、汚れを漂白して真っ白にしたり、欠けている部分に新たに絵や文字を加えて見栄えを良くしたりするような、過度な加筆や改変は行いません。

これは、本来の作者の意図を損なわないためです。時間が経って欠けてしまった部分に、後から絵や文字を安易に加えることは、作品が持つ本来の表現とは異なるものになってしまいます。作品の現状維持と保存性の向上を最優先に考え、将来にわたる作品の価値保持に努めています。

ただし、修理方針は各表具工房によって異なる場合がありますので、他社にご依頼される際は、具体的な修理内容について事前に確認されることをお勧めします。

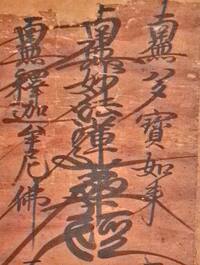

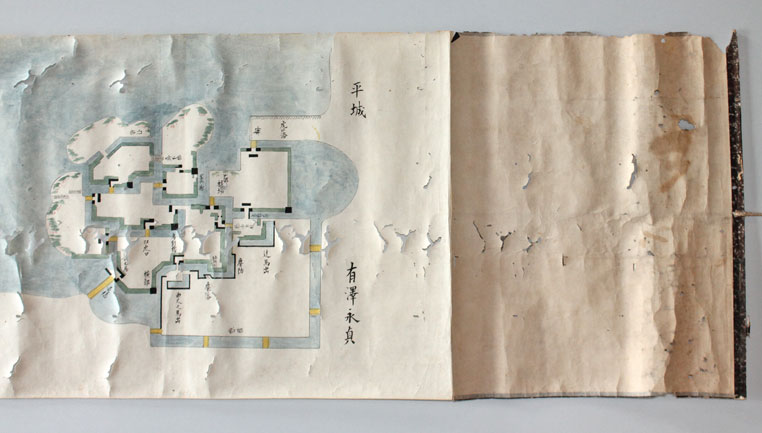

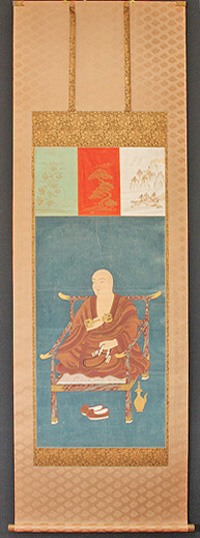

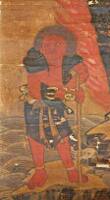

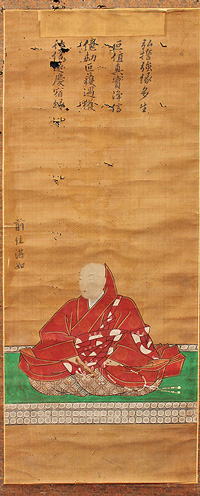

掛け軸自体の損傷で、展示が困難な状態。

仏画も修復により、保存性が向上。

掛け軸も新しく表装して、展示も可能。

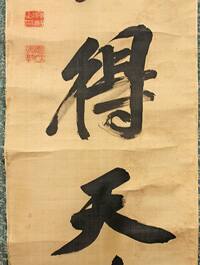

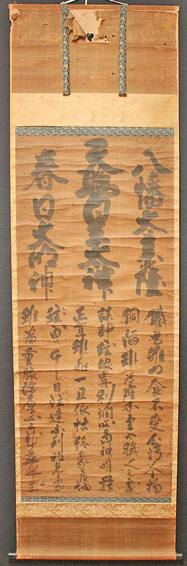

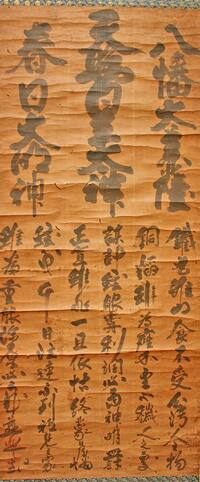

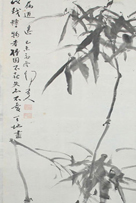

書。掛け軸の損傷がある。

書の修復と新しく掛け軸に表装。

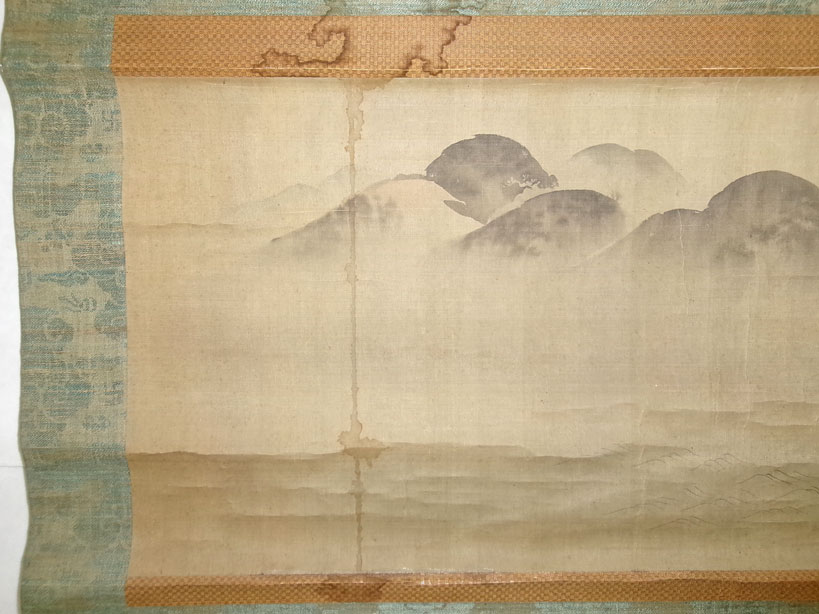

修復事例:絵画作品の場合

作品のオリジナル部分には手を加えない方針です

虫穴や前回の修理痕などの損傷が目立ちました。

絹に描かれた部分全体が劣化し、このままでは保存が難しい状態でした。

外見上の大きな変化は少なく見えます。

作品の保存性が向上し、後世へと伝えることが可能になりました。

横に多数の折れや絵の具の剥落が見られます。

画像では分かりにくいですが、過去の修理跡や和紙の補填跡も多数確認できます。

前回の修理で補填された和紙を取り除き、新たに和紙を補填した状態です。

補填した和紙の色が白いため、画面に一時的な違和感が生じています。

しかし、横の折れや絵の具の剥落などの損傷は解消されました。

白い補填部分の違和感を和らげるために(*1)補彩を施しました。

この場合、修理後は一見、劇的な変化が感じられないかもしれませんが、

よく見ると、補填部分と原画部分との区別が分かるように仕上げています。

(*1)補修箇所の違和感を軽減するために色を補う作業

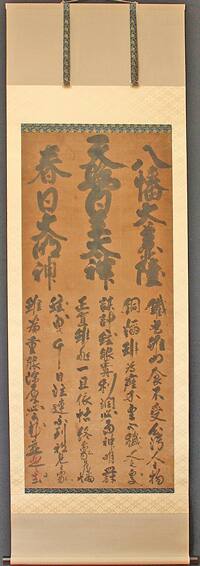

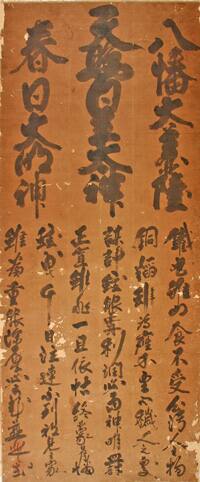

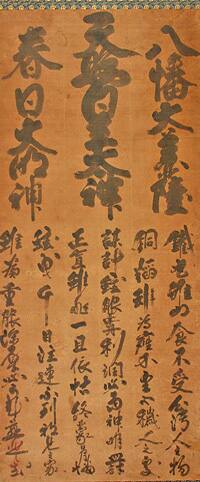

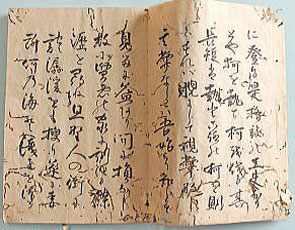

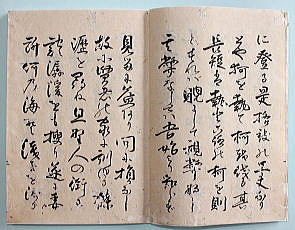

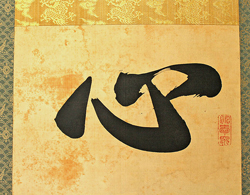

修復事例:書作品の場合

作品のオリジナル部分には手を加えない方針です

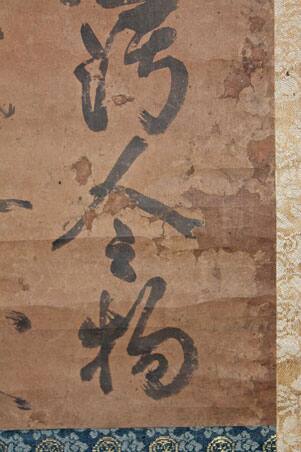

損傷がひどい状態の作品です。

強い横折れ、以前の修理痕、虫穴が目立ちます。

損傷した箇所に新しい和紙を補填しました。

この補填により、以前は気づきにくかった損傷が鮮明になりました。

ただし、補填した和紙の色が白いため、画面全体に違和感があります。

横折れは改善されました。

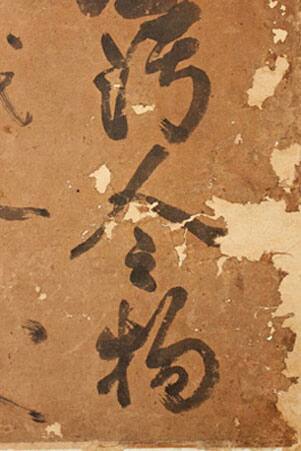

違和感を軽減するために補彩を施しました。

補彩後は一見わからないように見えますが、よく見ると補填箇所の違いがわかります。

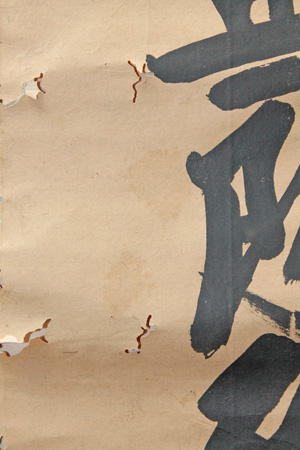

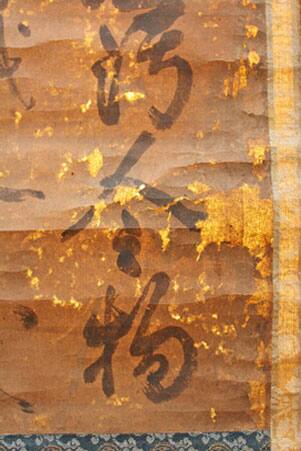

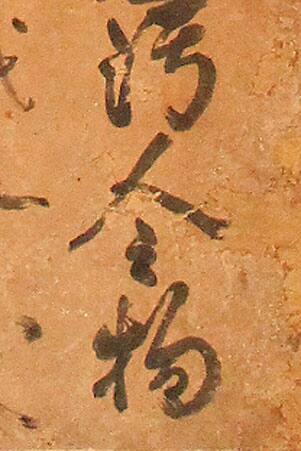

書作品の拡大修復例

周囲よりも色が濃い箇所は、以前補填した和紙の変色です。この部分が濃くなると、シミができたように見えます。

下から光を当てると、見えにくかった補填部分が浮かび上がります。

補填した和紙を新しく取り替えました。この時点では和紙の色が白く、違和感があります。

違和感を軽減するために補色を施しました。

文字部分にはオリジナルとの区別をつけるため、補彩で単色を加えました。

虫食いで文字が欠けた部分はそのまま残しています。

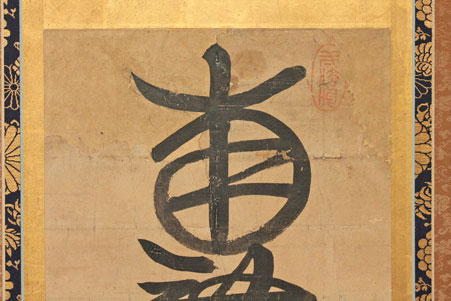

古い作品の過去の修理が残る例

一見違和感がなくても、古い作品の多くは、修理修復を繰り返して伝えられています。

細かな傷や横折れが目立ちます。

下からライトを当てると、以前の修理で補填した和紙(濃い四角部分)がはっきりと見えます。

前回の補填を取り除いた状態です。白い部分はまだ和紙が貼られていない箇所を示します。

欠損した部分に新たに和紙を補填しています。

補彩を施し、損傷部分が目立たなくなり、全体の違和感がなくなりました。

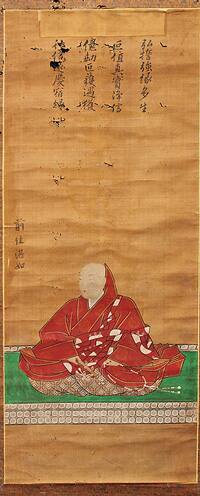

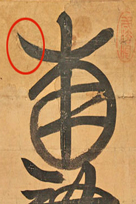

過去の修復に見る加筆・改変について

掛け軸の作品は、修理を繰り返すことで現在まで伝えられてきました。一般的な修理の頻度は70年から100年に一度程度ですが、中には江戸時代から一度も修理されず、大きく傷んでしまっているものも存在します。

一方で、昭和後半に制作された作品であっても、その品質によっては修理を必要とする場合があります。

寺院に伝わる仏画の中には、数百年という長い年月を経たものもあり、その過程で数回にわたる修理が施されてきたと考えられます。過去に行われた修理においては、見た目の美しさが重視されるあまり、欠損した部分に新たな絵が描き加えられるといった事例が見受けられます。

左側の赤い部分は、後から追加された箇所です。波模様が丁寧に描き込まれており、一見しただけでは気づきにくいかもしれません。

現代の修復においては、このような過度な加筆は行わない方針です。

左側の円で囲まれた部分が加筆箇所に該当します。

注意深く見ても、すぐには判別が難しいでしょう。

文字切れは、古い曼荼羅によく見られる損傷です。

作品描写の一部を安易に切り取ることも、現在の修復方針では避けるべき行為とされています。

今回の修理では、和紙を継ぎ足して表装を行います。

意図的に文字が消された痕跡が見られます。

洗浄による変化と当工房による考え方

作品を洗浄することで、多くの方が綺麗になることを期待されるでしょう。

これは一般的に「シミ落とし」や「掛け軸の洗い」として知られています。

表具店に依頼し、実際に綺麗になった経験をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。

確かに、綺麗になることで見栄えは向上し、ご依頼者にとって汚れを取り除くことが重要な場合があるのは理解できます。

しかし、注意すべき点として、綺麗にすることを目的とした薬品漂白という方法が考えられますが、これには将来的な変色や、過度な白さによる時代感の喪失といった欠点があります。特に和紙の場合、薬品の使用による繊維への損傷が懸念されます。

文化財級の掛け軸においては、見栄えよりも保存が優先されるため、薬品漂白は行われず、水による洗浄が選択されます。

水洗いによる洗浄では、必ずしも白く美しい仕上がりになるわけではありませんが、作品が持つ本来の時代の風合いを保つことができます。

水によるシミの場合

掛け軸が水濡れにより跡が残ってしまった状況です。

水に濡れてから間もない状態であれば、水洗浄で比較的容易に綺麗になる可能性があります。しかし、濡れたままの状態で時間が経過すると、完全に跡を取り除くことが難しくなります。

また、ハエの糞をはじめとする付着物による跡は、水洗浄だけでは残ってしまうことがあります。水洗いでは除去が困難で、鑑賞の妨げになるような跡に対しては、作品の状態を慎重に考慮した上で、部分的に薬品漂白を検討します。ただし、薬品は繊維を損傷させる可能性があるため、細心の注意を払いながら使用する必要があります。

水シミが目立ちます。

水洗浄により、水シミが効果的に綺麗に落ちました。比較的珍しいケースと言えます。

時間が経過した水シミは、水洗浄だけでは落ちにくいことがあります。

水シミが若干薄くなった程度です。これ以上薄くするには、薬品の使用を検討する必要があります。

水洗浄でシミが落ちないことがあります

保存性を優先し、強い薬品使用など、過度な洗浄を避けた場合です。

絹に発生したシミ

ほとんどシミに変化は見られませんでした。

全体に薄いシミが広がっています。

できれば水洗浄のみで除去したいと考えています。

ほとんどシミに変化は見られませんでした。

茶褐色のシミの場合

まず、水のみを用いて一部分の洗浄を試みましたが、シミはわずかに薄くなった程度でした。

もし、さらにシミを薄くすることを希望される場合は、薬品を使用する必要があります。

薬品はシミのある箇所に限定的に使用し、その後、水で丁寧に洗い流して薬品成分の残留を防ぎます。

しかしながら、今回の処置では完全にシミを除去することはできませんでした。

多くの茶褐色

先ずは水のみで洗浄

さらに薬品で洗浄

絵具の中にシミがある場合

絵具の中にシミなどが生じている場合、単純に水を注いで洗い流すことは絵具層にダメージを与える原因となります。

特に絵具と絹の接着面は剥落しやすいため注意が必要です。このようなケースでは、絵具と絹を繋ぎ止める膠(にかわ)成分を補給しながら、その水分を利用して洗浄する方法を採用します。

具体的には、機械のサクションテーブル上で、上から膠水溶液を少量ずつ与えつつ、下から水分を吸引する手法を用います。

掛け軸の修復にどのような種類がありますか?

作品の内容や大きさによって、掛け軸の種類があります。(画像をクリックして詳細をごらんください)

修復の参考費用

損傷度表現(数値)状態の視覚化イメージ

具体的な損傷内容

1.軽度 1万5千円位 展示保存に問題はないが、軽い劣化、横折れ、薄いシミ、軽微な虫食いがある。

2.中度 2万円位 展示保存には注意が必要なレベル。劣化、横折れが多数、破れ、虫食い(損傷度1より進行)。

3. 重度 (緊急) 3万円位 早急な処置が必要。近いうちに絵や文字の損失。劣化の進行、糊浮き、剥落、虫食いの範囲が大きい。

4.最重度(緊急) 4万円以上 展示・閲覧不能 触れること自体が危険。 劣化が激しく、枯葉の様な脆さ。糊浮き。

上記に修復費に、掛け軸の形式や大きさ等で異なる表装費が加わります。よって一点ごとに費用が異なります。

➤ 掛け軸の参考価格ページへ

掛け軸 修復費用の(仮)見積り

仮ではありますが、大きさや損傷状態・画像等の判断で、修理品の見積りをいたします。

➤ 修理の仮見積りページへ

掛け軸修理に関するよくある質問

掛け軸の修理を考えるタイミングは?

大切にしている掛軸に、以下のような症状が出てきたら、それは修理(修復)を検討するタイミングです。

作品(絵や文字)の部分に、傷、シミ、絵具の剥がれがある

広げようとしても、紙や絹が剥がれたりして広げられない、または折れてしまう

表装(作品以外の布地部分)に、損傷がある。紐切れ・軸付近の亀裂・劣化等

放置すると損傷は進み、元には戻せません。 作品を長く後世に残すためにも、早めの修理をご検討ください。

特に、礼拝に用いる仏画や曼荼羅などの掛軸は、宗教行事に合わせて修理されることが多いです。また、最近ではご家族から受け継いだ大切な作品を、代が変わるタイミングで修理される方も増えています。

修復することで絵や文字が復元されますか?

修復に対する考え方は、表具師によって異なります。欠損した部分に、絵や文字を新たに書き加える(加筆)ことで、見た目は良くなり満足感を得られることもあります。

当店の考え方: 当店では、作品のオリジナルな部分を尊重する方針です。失われた部分に新たな加筆はせず、元の色に近い地色(単色)で補修し、不自然さを抑えることを優先します。

これにより、作品が持つ歴史的な価値を損なわないよう配慮しています。

掛け軸の洗いや古書画の洗いは、きれいになりますか?

長年の汚れやシミを落とす「洗い」には、方法によってメリットとリスクがあります。

薬品を使った漂白のリスク: 過マンガン酸などの効果が強い薬品を使った漂白は、一時的に作品を真っ白にできますが、いくつかの将来的な問題を引き起こす可能性があります。

・作品が持つ時代を経た風合いが失われる。

・和紙繊維に損傷が生じ、作品の耐久性や保存性に影響が出る可能性がある。

・環境によっては、再び変色が起こりやすくなる。

当工房では、作品の長期的な保存性と風合いを最優先に考え、まずは水だけを用いた洗浄を基本としています。

ただし、シミが鑑賞の大きな妨げになっている場合や、お客様からの強いご要望がある場合に限り、作品への影響を最小限に抑えた軽い薬品漂白を行うことがあります。その場合も、元の状態から「少し薄くなる程度」の結果となる場合が多いです。

掛け軸は傷んでいませんが、作品のみが傷んでいます。作品だけ修理できないでしょうか?

通常はできませんが、軽い症状の場合はできる場合があります。

作品は、掛け軸と一体になっていますので、掛け軸から作品を取り外さなければ修復できません。作品のみ修復して、掛け軸に再表装しないことは可能です。

掛け軸の一部だけが、傷んでいます。そこだけの修理は可能ですか?

傷んでいる部分に応じて、対応が変わります。まずは全体の状態を拝見させてください。

紐(かけひも)だけが切れている場合: 新しいものに交換できます。

軸首(両端の金具や木の部分)が取れている場合: 元の軸首を付け直すこともできますが、軸棒全体に問題がある場合は軸棒ごと取り替えが必要になることがあります。

掛軸の裂地(きれじ/作品以外の布地部分)が損傷している場合: その損傷がどこまで影響しているか全体を調査し、最適な対応(部分的な補修または全体的な表装替え)を判断いたします。傷んでいる部分により、処置法も変わります。

作品の修理後(修復後)に、掛け軸から額装に変更は可能ですか?

修理・修復後の作品を額装に変更することは可能です。掛け軸と額装には、それぞれ以下のような特徴があります。

額装(ガラスやアクリル板で保護)

長所・・・現代の住環境(エアコンなど)による急激な室温変化の影響が少なく、飾るのに適している。

すぐに飾れて、鑑賞しやすい

短所・・・常に紫外線に曝されるため、掛け軸に比べて劣化が早くなる可能性がある。

(注:当店では紫外線カットのアクリルガラスも使用できますが、長期的な影響のデータはありません)

掛け軸

長所・・・巻いて保存できるため、飾らない期間は紫外線等から守り、安全に保管できる

短所・・・飾らない期間も定期的に広げたり、湿度管理に気を配る必要がある。近年では床の間がない家もあり、飾る場所に制限がある。