古文書(和綴じ本)の修復|表具師(表装技能士)錦司堂

和綴じ本の修復

虫食いによる損傷や、水濡れによるフヤケなど、古文書(和綴じ本)は時間の経過とともに様々な傷みを抱え、そのままでは閲覧や保存が難しくなることがあります。

このような状態の和綴じ本を修復し、再び安全に閲覧・保存できるようお手伝いしています。大量の古文書がある場合など、状況に応じて、まずは可能な範囲で修復を進めることも可能です。

和綴じ本修復の主な工程

和綴じ本の修復は、主に以下の工程で行われます。

記録と解体

まず、本の丁数(ページ数)や状態を詳細に確認し、慎重に解体します。

裏打ち修復(紙の補強)

現在、多くの表装店で一般的に使用されている和紙の中には、製造過程で薬品が多く使われているものもあります。これらが直ちに問題を起こすことは考えにくいですが、当工房では長期保存に最適な和紙を選んで使用しています。具体的には、史料館などの文化財保存機関の仕様に基づいた和紙を使用し、糊には**生麩糊(小麦粉のデンプンを希釈したもの)**を用いて接着を行います。

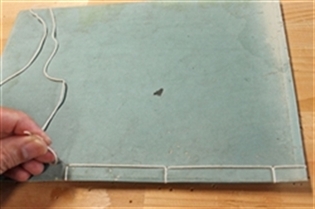

裏打ちをされた史料は、仮貼りという専用の乾燥板に貼り付け、時間をかけて乾燥させます。

製本作業

乾燥が完了した丁(ページ)を適切な順序で中綴じした後、表紙と裏表紙を取り付けます。最後に糸綴じを行って、元の和綴じ本として製本します。

古文書(和綴じ本)修復事例

当工房で手掛けた和綴じ本の修復事例をご紹介します。

古文書 修復例1 和綴じ本

表紙がついた和綴じ本です。丁数(ページ)が少ないので全て裏打ちを行い、綴じなおします。

タテ 約26.5cm

ヨコ 約19cm

12丁(ページ)

虫穴多数で閲覧は困難

チョークでの書き込み

タテ 約 27cm

ヨコ 約19.5cm

寸法は約5mm位縦横に拡大

厚みはほぼ変化なし

古文書 修復例2 仮綴じ本

丁数(ページ)が少ないので全て裏打ちを行い、綴じなおします。

タテ 約 27.5cm

ヨコ 約 20cm

7丁(ページ)

虫穴多数で閲覧は困難

タテ 約 28cm

ヨコ 約 20.5cm

寸法は約5mm位縦横に拡大

厚みはほぼ変化なし

リーフキャスティング(漉き嵌め)による修復 (※現在、作業場の都合により休止中)

**リーフキャスティング(漉き嵌め)**は、専用の機械を使用し、上から和紙の繊維を流し込み、下から吸引することで、虫損部分(欠損部分)にのみ和紙繊維を補填する修復方法です。この方法は、裏打ちとは異なり、紙の裏面全体を和紙で補強しないため、厚みが増さないのが特徴です。

(※現在、作業場の都合によりこの作業は行っておりません。ただし、条件によっては再開することも可能ですので、ご希望の場合はご相談ください。)

リーフキャスティング修復例 1 和綴じ本

タテ22cm ヨコ 15.7cm

32丁(ページ)虫損の影響あり。綴じ糸が切れている。

裏打ち和紙で補強しないため、厚みに変化がなく閲覧は可能になった。

リーフキャスティング修復例 2 仮綴じ本

タテ24.2cm ヨコ 16.5cm 11丁(ページ)水損の影響から劣化がある。最終丁の破損・虫損有。

水損の汚れはそのままですが、保存上は向上し閲覧は可能になった。厚さは変化ないが、余白を残して裁断したため寸法は多少大きくなった。タテ 24.7cm ヨコ17cm

下部分は腐食して、欠損していた。繊維を補充して付け加えた。

価格について

枚数・損傷状態によりますので、実際に拝見しての見積りになります。

よくある質問

費用面から、損傷が激しい文書から優先して、裏打ちをいう方法で行います。

裏打ちになります。