掛け軸の保存|表具師(表装技能士)錦司堂

掛け軸の保存と取り扱い

掛け軸の長期の掛け放しは、湾曲や光による退色の影響を受けますので禁物です。よって、展示後は桐箱に収納が理想です。

掛け軸の取り扱い方

・新装の軸は1日から2日位掛けましたら、巻いてください。当分は掛けたり、巻いたりするのが良いでしょう。

・冷房の効きすぎた部屋や、風通しが烈しい所、また湿気の多い所に掛けられることはご遠慮ください。

・連日掛けたままになさらず、時々巻いておさめてください。

・風帯は左右に折り重ねて巻いてください。

掛け軸が反り等の湾曲が生じた場合

近年は家の気密性も良く、エアコン・石油ストーブや加湿器等も普及して、急激な温湿度の変化が生じやすくなっています。

それにより掛け軸に変形が生じる条件が増加しました。もしそのような状態になったら、直ぐに巻いて収めてください。

ある程度回復しますが、それでも湾曲が大きい場合は応急処置を行い、場合により表装店で治すことになります。

掛け放しにされる場合

諸事情により、掛け軸を掛けたままにされる場合があります。祭壇の奥に掛けられて、頻繁に取り外しが困難なこと。また、掛け放して使用すること等の場合は、以下の対処を行います。

化学糊の使用

従来からの掛け軸は、自然の原料を加工した糊を使用しています。湿度には比較的弱く、糊成分が枯れて馴染むまでは時間がかかります。将来の安全な再修理を優先するため、文化財の掛け軸には全工程で使用されます。上記の糊に代わり、全て化学糊で掛け軸に仕立てることで、温湿度の影響を受けにくいとされています。将来の再修復も可能ですが、通常は寺宝級の高級掛け軸には控えます。

額装にする

掛け軸の形に、周囲に額枠がつきます。額形式ですので、飛び出た紐や軸はありません。

【長所】掛け放しでの湾曲は生じませんし、取り外しも容易です。

【短所】巻いて保存することができませんので、色褪せや劣化が掛け軸より早く生じます。その場合は、アクリルガラスを取り付ける方式にして、緩和します。

桐箱で保存

掛け軸は通常桐箱に入れて保存します。桐箱製造は外部業者に委託します。

【並品】通常は並品での保存となります。

外国産の桐を使用して、蓋の部分になるべく木目が良い板を使用します。

予め一定の間隔で作られている桐箱があります。そちらに掛け軸の仕上がり寸法に合わせて、詰めをして調整します。

身と蓋が合う方向があります。方向が異なりますと、身と蓋に多少の段差が生じます。片合と言われます。但し、保存に影響はありません。

【上品】対象として寺宝級等の掛け軸になります。

蓋だけではなく、側面にも木目が良い板を使用します。

身と蓋が、方向に関係なくピッタリと閉まり両合と言われます。

掛け軸のヨコ寸法に合わせて、特別に作ります。また箱書きに適しています。

【二重箱】桐箱の外側に塗り箱が加わります。

保存箱は二重になります。

有名にな日本画の作品によく見られました。

太巻き棒で太く巻いて保存

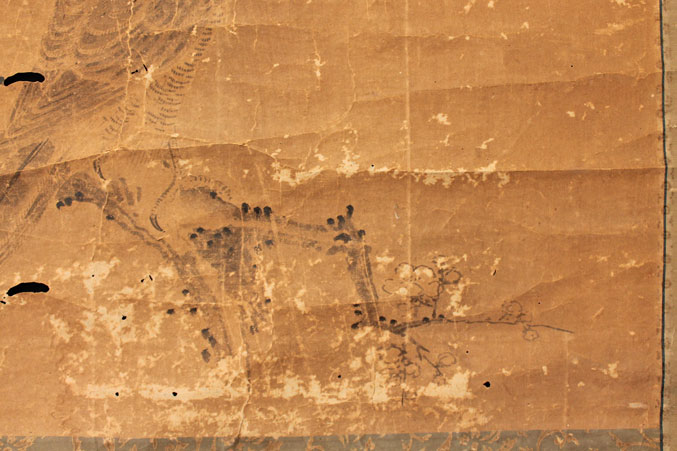

横折れによる損傷が多く見られます。それは掛け軸の構造上巻いて保存することで、修理後も遠い将来に再発生する可能性があります。桐材芯棒で太く巻くことで、横折れを緩和します。

桐製の開閉する円筒を、軸棒に挟み込みます。

太巻きは、掛け軸の巾や軸棒の大きさに合わせて製造しています。

掛け軸を巻いた時の直径が太くなります。

掛け軸を巻いた、太巻き芯棒と桐箱。

通常の桐箱より、幅が広くなります。

太巻き直径を調節することもできます。

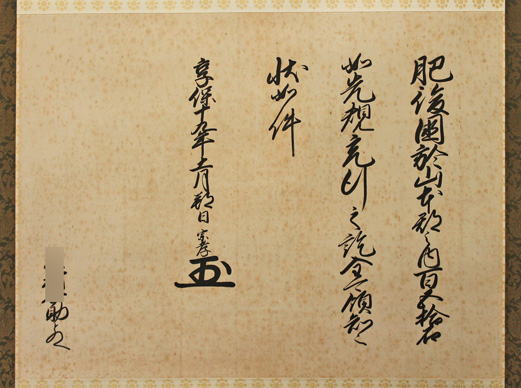

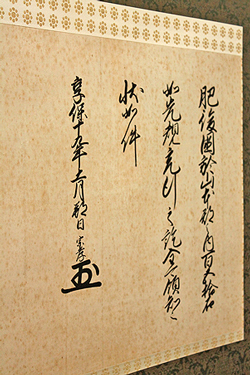

古い箱に文字記録がある場合

蓋の部分に書かれてる場合が多く、掛け軸修理後も一緒に保存することになります。

文字部分の板のみを保存

修理前に保存していた箱自体が古く破損していることがあります。また掛け軸修理後に、再び収納することができない場合があります。また文字記録がある場合は、掛け軸と一緒に保存しなければなりませんので、箱の処分はできません。 解体前の箱

解体前の箱

掛け軸を修理した後に保存する箱

記録している部分が、蓋のみでしたので費用的には一番かかりません。通常はこちらの方法が多いです。箱の底に、蓋部分を敷いて保存します。修理した後の掛け軸は、その上に収納します。また蓋部分に、部材を付け足して箱を製作する場合もありますが、より費用がかかります。 旧蓋以外は、新調

旧蓋以外は、新調

太巻き芯棒で保存することに変更した場合は、今までの箱に入らなくなります。

その場合は、蓋に書かれた箱書の部分を切り取って、部材を付け足して新しく桐箱を製造します。

掛け軸の掛け方・しまい方

和室の中には、一段高い神聖な場所があります。 それは床の間と呼ばれています。

その季節に関する画や、芸術性の高い書等の掛軸が掛けられます。

現代のモダンな建築設計でも和室は残されつつあります。

掛け軸の掛け方

❶ 桐箱から掛軸を取り出します。

❷ (風帯がある場合)

畳の上で上部分まで広げて、横に折り畳んであった風帯を下におろします。

❸ 矢筈で掛軸に引っ掛けます。

片方の手では軸を下から支えます。

❹ 軸釘に掛けます。

片方の手は、軸を下から支えた状態です。

❺ 矢筈を外します。

両端の軸首を持ってゆっくりと下します。

掛け軸のしまい方

❶ 両端を持って掛軸の上部まで巻き上げます。

❷ 矢筈で掛け緒を引っ掛けて、釘から外します。また片手で掛軸の下から支えておきます。

❸ 畳の上に置き、風帯を左右に折り畳んで巻きます。

➍ 風帯を左右に折り畳んで紙を敷きます。

風帯を左右に畳んだ状態。

その下に紐下紙があれば、敷きます。

巻紙

巻紙を掛け軸に沿って巻きます。

❺ 紐を巻きます。

巻き紙の上に紐を巻きます。下方面に巻いていきます。

他に上に巻く方法もあります。

❻ 3回目で掛け紐を下から上へ潜らせます。

❼ 紐の端を折って2重にして、左側の紐下に通します。

❽ 八の字にします。

左側の紐は2重で、右側は1重です。

右紐を引くと解けます。

❾箱に入れます。軸枕の広い方を上にします。