仏画 掛け軸の修理例|表具師(表装技能士)錦司堂

仏画 掛け軸修理の項目

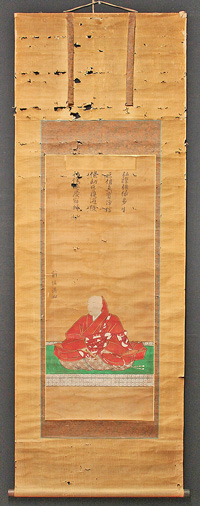

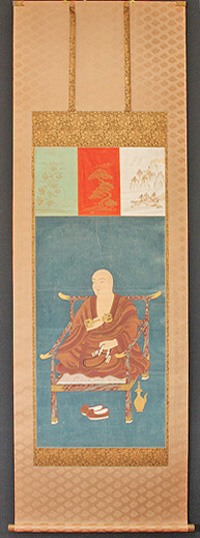

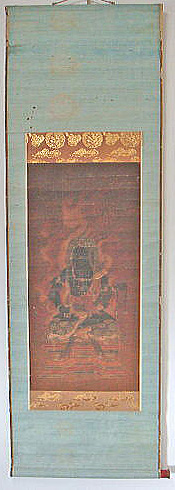

- 修理例 弘法大師像図 掛け軸

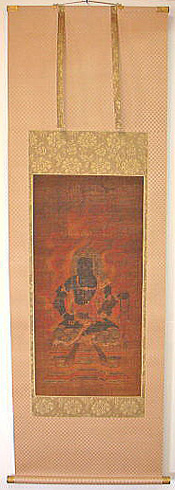

- 修理例 浄土真宗仏画 掛け軸

- 修理例 不動明王図 掛け軸

- 修理例 愛染明王像図 掛け軸

- よくある質問

![h2]()

撮影環境やご覧になる出力画面の設定などにより、実物の色合いと多少異なる場合がございます。

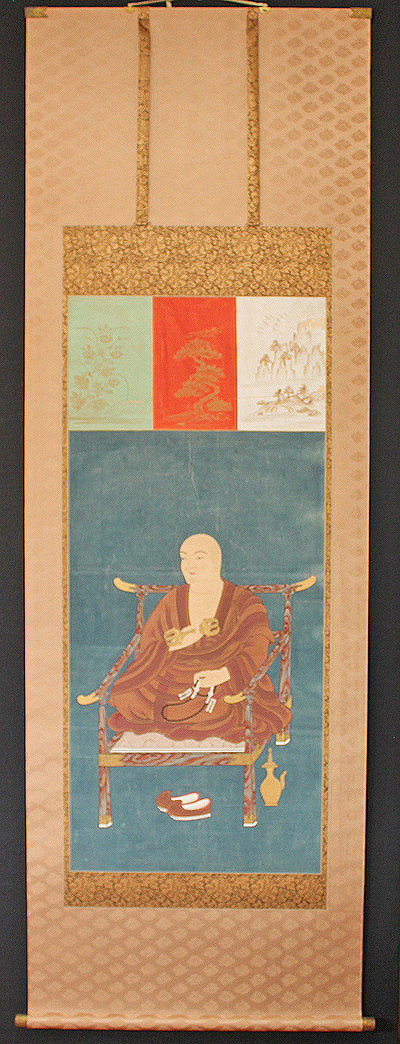

弘法大師・・・空海 平安時代初期の僧。弘法大師の諡号で知られる真言宗の開祖。

展示は避けたい

裂地の劣化

虫食い

損傷度 ★ ★ ★ 中度

絵具の剥落

横折れ

展覧が可能

保存状態は向上

横折れが多数で、一部強い折れもあります。

下地が見えて線になっている部分があります。

横折れは解消

絵具が一部剥落しています。

今後は早い段階で絵具が無くなっていきます。

掛け軸部分は、劣化損傷があります。

剥落防止処置

仏画 掛け軸の調査と修理方針

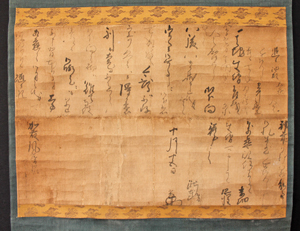

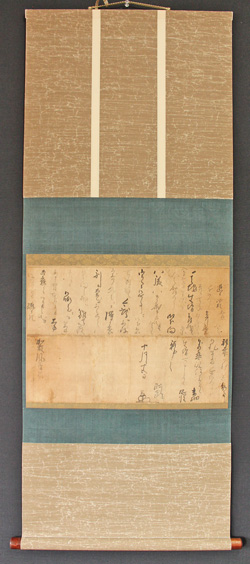

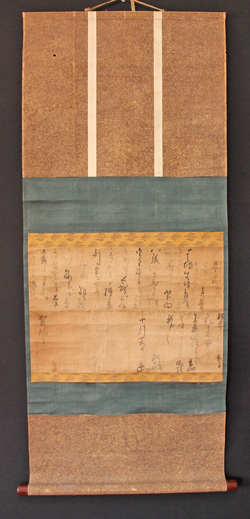

【仏画の寸法】 タテ 114㎝ ヨコ 49㎝

【仏画の状態】 絹に顔料で描かれています。絵具の剥落・虫穴・横折れ。

【掛け軸の寸法】タテ 200㎝ ヨコ 70㎝

【掛け軸の状態】展示が困難なレベルの損傷

【修理方針】 絵具の剥落に注意しながら、保存性を向上。掛け軸は軸首以外新調。また箱の記録を保存。

仏画を掛け軸から、安全に切り離しました。

絵具部分に、防腐剤を含まない膠(ニカワ)水溶液を塗って強化します。

顔料が水と反応して溶けたり、剥がれたりする可能性があります。

それを防止するために、絵具層を強化します。仏画上部の剥落は、数回その部分に塗って強化しました。

水で湿して、糊の接着を弱らせて裏打ち和紙を剥がします。

絵具(顔料)保護のためにそのまま旧裏打ち和紙に糊を付けて裏打ちを行いました。

絹の補填(補絹)

欠損した部分に絹で穴を補填します。劣化した絹を穴の形に切り取って補填します。小さい穴が下部分に複数あります。おそらく虫に食べられたと思われます。

補色(補彩)

上記の欠損部分に補填した絹に色を付けます周りと同じ色より少し薄めにします。

横折れ部分を修繕

仏画に付いている横折れを改善します。仏画裏面の横折れ部分に、細い和紙を貼り付けて補強することで、巻く時に再び折れが入りにくくなります。可能であれば、桐材の太巻き棒で大きく巻いて保存すれば、遠い将来まで横折れを防止できます。

掛け軸に表装

元のように掛け軸の形に表装します。今回選択した表装裂を裏打ち後に、仏画の周りに付け足していきます。仏表装の裂地は、金襴裂と古い仏画に似合う綾織を使用しました。掛け軸の形に仕立てた後、宇陀紙で全体に裏打ちを行い、長期乾燥します。

中廻しの部分に使用

古い仏画に合う渋めの色と輝きを抑えた金箔が使用されています。

高野裂と言われております。

鎌倉~室町時代の仏画によく見られます。

旧金軸再使用

可能であれば再使用します。

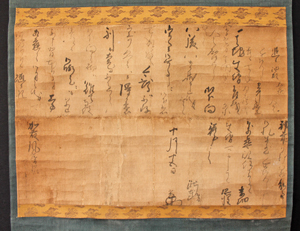

掛け軸の保存

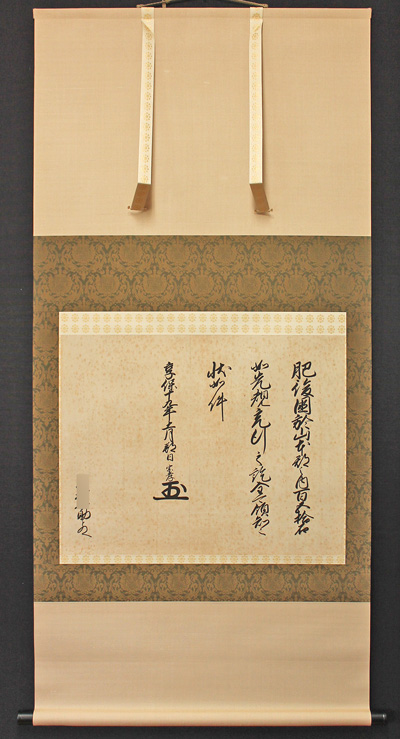

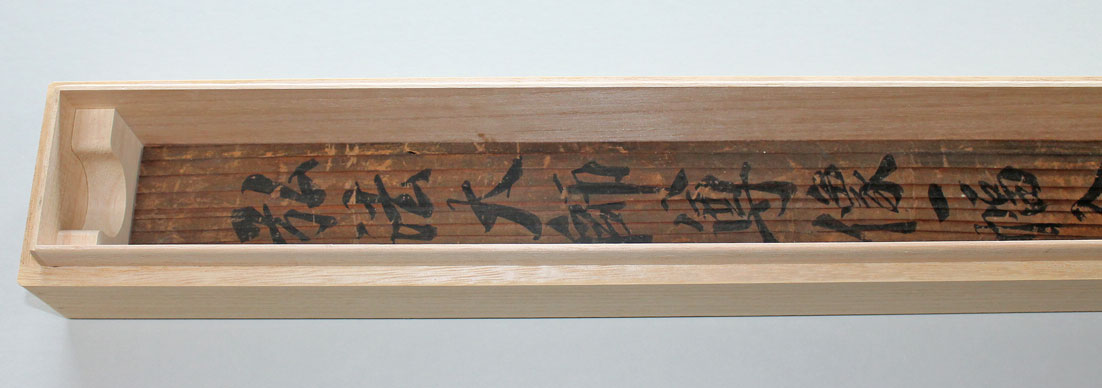

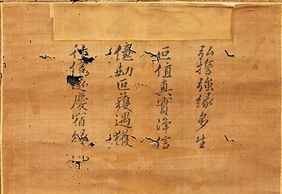

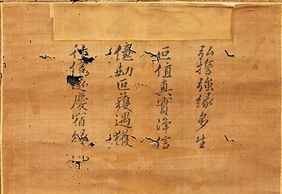

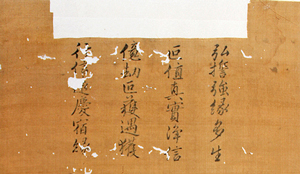

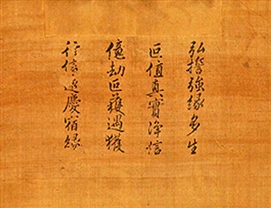

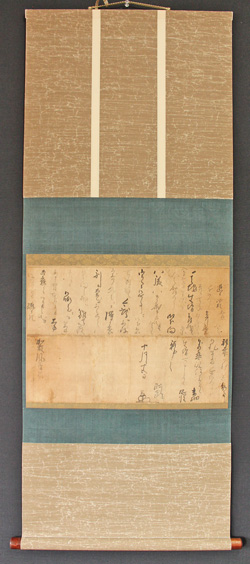

古い仏画の箱には、記録がある場合があります。箱の蓋部分によく見られ、記録部分は重要です。仏画掛け軸と収納箱は一緒となりますので、古い記録部分を残して保存します。幸い文字部分が蓋のみですので、新しい箱の底に収納しました。

修理の参考価格

作品の損傷度合い、大きさ、表装材料などによって価格は変動いたします。別途、保存箱が加算される場合がございます。

仏画修理費 修理工数 ★★★☆☆ 30,000円

掛け軸表装費 仏表装 80,000円

合計費用 110,000円

![h2]()

撮影環境やご覧になる出力画面の設定などにより、実物の色合いと多少異なる場合がございます。

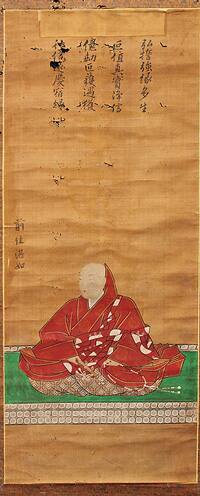

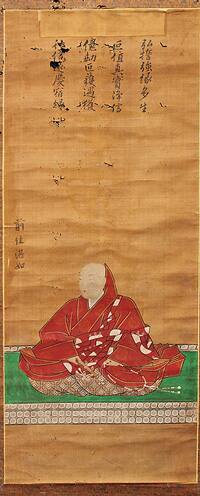

湛如・・・江戸時代中期の浄土真宗の僧

損傷度 ★ ★ ★ 大

展示は避けたい

裂地の劣化 虫食い

損傷度 ★ ★ ★ 大

横折れ 絵具の剥落

多数の虫食い 過去の補修痕

後世の絵具の塗り足し

閲覧が可能

虫穴が全体に広がっていました。

丸めた状態から、虫が外側から食べ始めたと想像します。

裂の劣化も進んでいて、仏画修理後は掛け軸は新調になります。

後世の補修で、絹が補填されていました。

しまし、絹と絹の重なり部分から、剥がれが生じていました。

虫穴が多い

後世の補修がある

絵具の剥落

後世に緑色部分と数珠の白色部分に着色されていて、原画の線にはみ出していました。

本来なら除去するべきでしょうが、そのままにしました。

仏画 掛け軸の調査と修理方針

【仏画の寸法】 タテ 95㎝ ヨコ 40㎝

【仏画の状態】 絹に顔料で描かれています。絵具の剥落と後世の着色・虫穴 等

【掛け軸の寸法】タテ 188㎝ ヨコ 64㎝

【掛け軸の状態】展示が困難なレベルの損傷

【修理方針】 絵具の剥落に注意しながら、保存性を向上。掛け軸は新調。

主な修理作業

絵具部分を強化

膠(ニカワ)水溶液を絵具部分に塗布して強化します。落ち易い絵具には数回塗布を繰り返します。

表面に仮の裏打ち

旧裏打ち和紙を剥がす際、時間が掛かり過ぎますと不具合が生じます。

よって仏画の表面に養生紙で裏打ちを行います。

仏画面を固定した後、時間をかけて作業を行うことが可能になります。

接着しても後で容易に剥がすことが可能な"ふのり"を用います

裏打ち和紙を剥がす

旧裏打ち和紙を時間をかけて剥がします。

少量の水分を与えて、糊成分を弱めて和紙を剥がします。

場合により、絹の裏面にも絵具がある場合があるので慎重に進めます。

虫穴を補填

可能な範囲で、虫穴に絹で,虫穴の形に切り取って補填します。

また、後世の補修時に埋め込まれた絹をそのまま再利用しました。

絹の場合は和紙とは異なり、重なり部分に糊が着きません。

よって、虫穴の形ピッタリに成型します。

絹は新しいものは固く、補填してもその部分だけ固い状態となります。

そこで補填する絹は、ある程度劣化した弾力をなくした古い絹を使用します。

補色(補彩)

補填した部分に、色を入れて周囲との違和感を調整します。

過去の虫穴補填

糊離れ等傷みがあります。

仏画の旧裏打ち和紙を取り除きました。

画像では、裏面で左右反転しています。この段階では、表面に仮に裏打ちされているので、紙で見えない状態です。

補填した絹は、色が薄い部分もあり、違和感があります。補彩して、周囲との違和感を緩和させます。

よく見ると、補填した部分は区別できます。

過去の修理の時に、絹が補填され、重なり部分から剝がれ始めていました。

虫穴も多く、補填して調整します。

裏打ち和紙を剥がして、仏画本来の部分の状態。

過去の修理補填も一度除去しました。

絹を補填した後に、色を着けて違和感を調整しました。

掛け軸に表装

仏画を修理した後に、掛け軸に表装します。

金襴部分に、菊紋と五七桐の文様を使用しました。

他部分は、仏表装に相応しい華紋と色合いの裂で、軸首は再使用しました。

修理の参考価格

作品の損傷度合い、大きさ、表装材料などによって価格は変動いたします。別途、保存箱が加算される場合がございます。

仏画修理費 修理工数 ★★★★★ 50,000円

掛け軸表装費 仏表装 80,000円

合計費用 130,000円

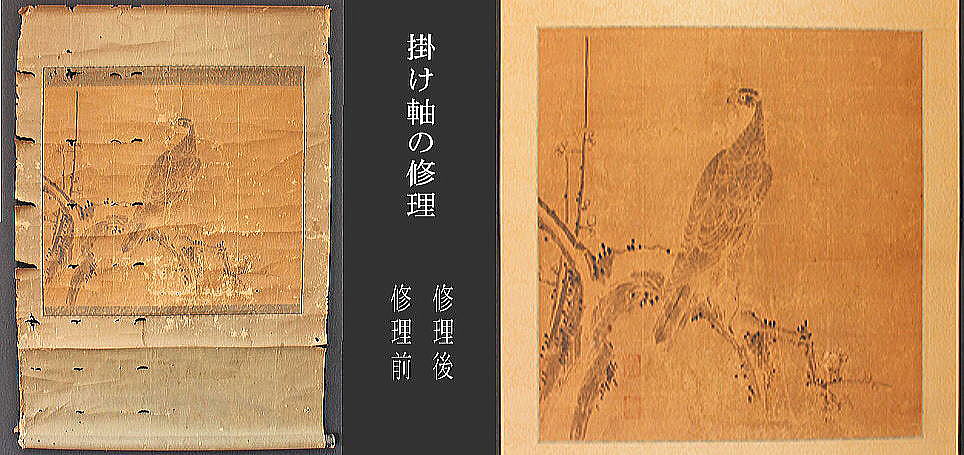

![h2]()

撮影環境やご覧になる出力画面の設定などにより、実物の色合いと多少異なる場合がございます。

画絹の剥落欠損があり、裏打ち紙が見える。

見た目には殆ど変化なし

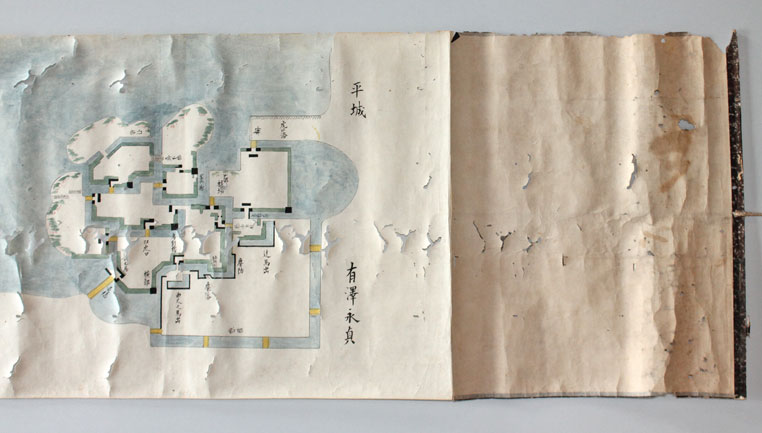

仏画 掛け軸の調査と修理方針

【仏画の寸法】 タテ 69㎝ ヨコ 34㎝

【仏画の状態】 絹に顔料で描かれています。過去数度の修復歴あり。横折れ・本紙劣化・一部欠損

【掛け軸の状態】軸首片方欠損・水損の影響・破損

【修理方針】 絵具の剥落に注意しながら、保存性を向上。掛け軸は新調。

古い仏画から複数回の修理が予想されます。その場合、過去の修理の影響を受けるので、事前に損傷部分を確認します。

また裏面に絵具が塗られていることも予想して作業にかかります。

主な修理作業

剥落止め

絵具部分に膠水溶液を数回塗布。

仏画表面に仮の裏打ち

フノリで表面に裏打ちをして定着させ、先の裏打ち和紙取り替えの作業に備えました。

本紙の下に養生紙を敷き、裏面から噴霧して汚れ等を転移させた。絵具層の保護から大量の水は使用しない。

裏打ち和紙の除去。また過去の修復で不適切な補填も除去。

欠損部分に劣化した絹を補填。

新しく修復に適した和紙を染色し、裏打ちを行った。その後に、経年の横折れが生じた部分に裏面から折れ部分に細くきった和紙をあてて補強。

仏画の変化

新しく和紙を補填した部分は白く、周囲との違和感がある。

部分修繕新しく和紙を補填した部分は白く、周囲との違和感があるので補彩をおこなった。

掛け軸に表装

古い仏画に合わせて、相応しい表装裂を取り合わせて、掛け軸に仕立てた。

表装形式・・・仏表装 中廻し・・・金襴 天地・・・綾織 (高野裂)軸首・・・金軸(時代色付け)

修理の参考価格

作品の損傷度・大きさ・表装材料等により、価格は異なります。別途保存箱が加わる場合があります。

仏画修理費 修理工数 ★★★★★ 50,000円

掛け軸表装費 仏表装 80,000円

合計費用 130,000円

![h2]()

表装裂の劣化損傷

横折れを多数確認できる

下からのライト撮影で、欠損個所が判明

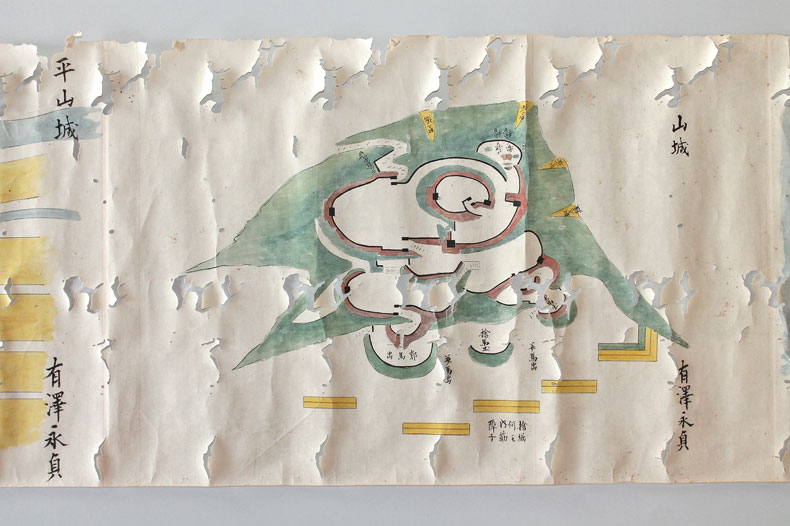

【仏画寸法】 タテ 92㎝ ヨコ 36㎝ 紙本着色 時代不明

【仏画の状態】 横折れ・激しい劣化・剥落 少なくとも2度の修理歴

【掛け軸の状態】 前回の修理が江戸時代より以前と考えられ、掛軸自体も損傷劣化が激しい。

【修理方針】 煤で見えにくい状態ではありますが、過度な洗浄はせず、仏画の保存性を優先。

主な修理作業

掛け軸や仏画の劣化が激しく、緊急の修理が必要です。表装裂の再使用は、極度の劣化のため断念しました。

また、何度も修理を繰り返している仏画であるために、透過光で見えにくい損傷を予め知っておき、修理作業に備えることにしました。

剥落止め

本紙の極度の劣化や、過去数度の修理による複雑化で、裏打ち替えに時間を要すると予想。よって、表面に仮に裏打ちをおこない画面を固定しました。その前段階で、剥落止めをおこないました。

表打ち作業

剥落後、表面より養生紙で仮に裏打ちをおこない固定。それにより時間をかけて肌裏打ちや補填作業をおこなうことが可能。

洗浄

裏面から水の霧状を噴霧して、仏画内部の酸化物質等を下に敷いた養生紙に転移。

洗浄をおこなうことで、画面がきれいになることはなく、見た目に変化なし。

欠損部分に補填

通常、裏打ち和紙を剥がした仏画は、乾燥して収縮する前に、再裏打ちをおこないます。しかし表打ちによって時間をかけることが可能となりました。

下からライトを当てて、本来のオリジナル部分か、後から(過去の修理時に)補填されたものかの区別を確認しての作業。

補填した部分に、彩色や描写をして長年馴染んでいた部分もあります。

本来なら後世の補填は全て除去しますが、それをすると違和感が生じます。

よってその過去の彩色描写部分は残しました。

裏打ち

裏打ち和紙を染色して、裏打ちをおこないました。染色することで、見た目に細かい損傷部分を隠しやすくなります。

横折れ改善

おびただしい横折れの部分に、裏面から補強。

補色(補彩)

新たに欠損部分に補填した部分に、地色で補彩。

掛け軸に表装

前回修理時(表装時)と同品質の裂地を使用。

表装形式・・・仏表装 中廻し・・・金襴 天地・・・綾織 (高野裂) 軸首・・・金軸(時代色付け)

修理の参考価格

作品の損傷度合い、大きさ、表装材料などによって価格は変動いたします。別途、保存箱が加算される場合がございます。

仏画修理費 修理工数 ★★★★★ 50,000円

掛け軸表装費 仏表装 80,000円

合計費用 130,000円