未表装の書画・仏画・曼荼羅を掛け軸表装

和紙や絹にかかれた書画があります。鑑賞で書画を掛け軸にすることを表装といいます。

和紙や絹に描かれている作品は、そのままでは飾っての鑑賞はできません。

そのような作品を捲り(まくり)又は、メクリと呼び、保存や鑑賞をするために掛け軸に仕立てます。作品の内容等に沿って、着物を着せる役目と言った様なものでしょう。

後世に伝える価値がある捲りは、世代が変わる等で存在が明確でなくなり、散逸する可能があります。

そこで掛け軸に表装することで、床の間に掛けられるようになります。

床の間がなければ、形を変えた額等での保存が可能になり後世に伝えることができます。

通常は、仕立てた掛け軸は桐箱を付けて保存します。

掛け軸の表装例

書 表装例

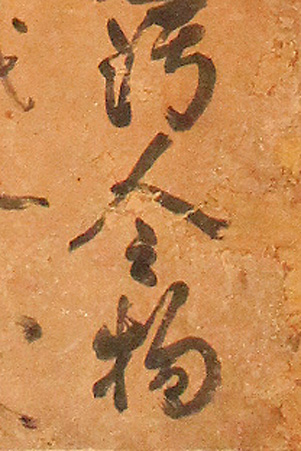

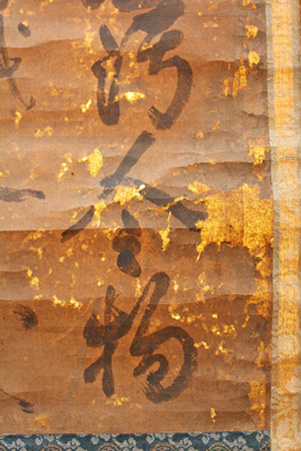

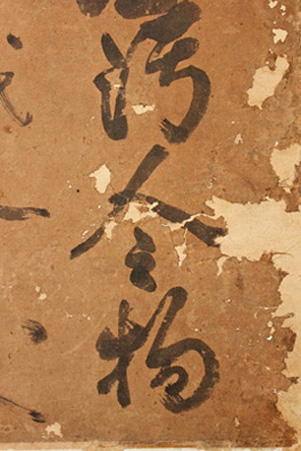

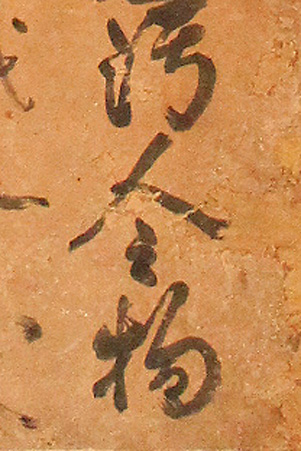

(伝)徳川斉昭・・・江戸時代後期の大名。15代将軍徳川慶喜公の実父。

書の寸法 タテ 127㎝ ヨコ 42㎝

書の状態 裏打ちがされていますが、損傷はそのままでした。和紙に墨で描かれている。

表装の準備

未表装ではあっても、修理が必要な場合があります。先ずは、書作品を修理します。

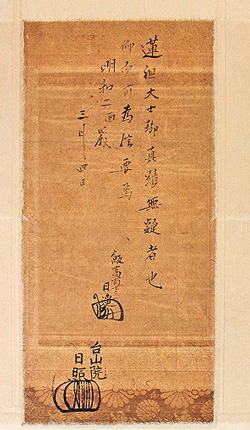

掛け軸の表装

大名の書ですので、形式は三段表装を選択しました。表装裂は、正絹裂で古い作品に合う裂を使用しました。

一文字に葵紋を織り込んだ金襴を使用しました。

【掛け軸の寸法】 タテ 203㎝ ヨコ 59㎝

【表装形式】 三段表装 一文字・・本金襴(葵紋) 中廻し・・正絹裂 天地・・正絹無地裂 軸首・・塗り軸

表装の参考価格

作品の内容、大きさ、表装材料などによって価格は異なります。また、未表装の作品であっても、裏打ちがされていたり、損傷が見られる場合は別途修理費用が発生いたします。

三段表装 上品 70,000円 別途作品の修理が必要です

仏画 表装

仏画の寸法 タテ 101㎝ ヨコ 48㎝ 絹に顔料で描かれている

仏画の状態 仏画のみ、修理されずに裏打ちのみされた状態。掛け軸に表装する場合は仏画の修理が必要です。

仏画は以前掛け軸に表装されていたかは不明ですが、裏打ちのみの状態です。

絹に描かれていますが、その絹が欠損して裏打ち和紙で支えられている状態です。

そのままで掛け軸に表装できませんので、修理が必要です。

掛け軸の表装

【掛け軸の寸法】 タテ 182㎝ ヨコ 68.5㎝

【表装形式】 仏表装 中廻し・・金襴裂 総縁・・正絹緞子裂 軸首・・金軸(時代色付け)

表装の参考価格

作品の内容、大きさ、表装材料などによって価格は異なります。また、未表装の作品であっても、裏打ちがされていたり、損傷が見られる場合は別途修理費用が発生いたします。

仏表装 上品 80,000円 別途作品の修理が必要です。

四国八十八カ所・西国三十三カ所 納経軸の表装

納経軸を仮に保存しています。

納経軸に相応しい表装裂を取り合わせます。

荘厳さを表現する場合は総金襴で表装し、また落ち着いた雰囲気を表現する場合は、外側の裂に緞子を使用します。

また金襴の金箔は、少し輝きを抑えた上品を使用します。

掛け軸の形式 仏表装 真の行 掛け軸の長さ 約 200㎝

金襴表装・・・一文字・中廻し・総縁の全部分に合金欄を使用します。

合金襴は、代用金ですので、環境にもよりますが将来変色します。

緞子表装・・・一文字・中廻し部分に合金欄を使用します。

総縁の部分は正絹緞子裂を使用します。

四国八十八ヶ所・西国三十三ヶ所等は、中央にお大師様や観音様がおられます。 伝統的掛け軸は、表装過程で和紙を縦に繋ぎ合わせなければなりません。

お大師様や観音様のお顔や上半身部分に繋ぎ目が入らないようにします。

*御影札の場合は別途見積りになります。

*桐箱の並品が付属です。

上品や二重箱をご希望の場合は別途見積りになります。

手作業による掛け軸と機械による掛け軸の違い

青い部分が当店対応の掛け軸になります。(場合により例外もあります。)

掛け軸は、普段見慣れない方にはどれも同じように見えるかもしれませんが、実はその品質には大きな違いがあります。

長期保存可能な伝統的表装(掛軸)か、仕上がりが早い大量生産の機械表装(掛軸)かの違いです。

機械表装(熱による接着等)は、価格がお手頃ですが、保存に向いていません。

但し、一時的な掛け軸(展示会等)には、必要な表装方法です。

目的に応じて掛け軸に表装することが必要です。

伝統的な掛け軸の特徴

価格 数万円~ 工期 工期が長い (工房によります) 対象 次世代に伝える作品

利点 作品に合わせての表装 後世に残すことが可能 短所 表装費用がかかる

機械接着の掛け軸

価格 お手頃 工期 短期 対象 展覧会等、短期間展示作品・次世代に伝えない作品

利点 短期間で仕上がる 短所 再修理や再表装は困難

表装に使用する材料

作品を長く残すためには、将来的に修理ができる掛け軸を選ぶことが大切です。世代を超えて作品を伝えるためには、将来も安全に修理できる表装が必要です。そのためには、「糊」、「和紙」、「裂地」などの材料が重要な要素となります。

安全に剥離できる糊

修理されている多くの掛け軸は、水で湿らせると剥離しやすい糊が使われています。

これは生麩糊(画像右の甕)で、小麦粉デンプンが主成分です。最初の裏打ちに使用します。

将来の修理では、この裏打ちを簡単に剥がせるため、安全に作業でき後世に伝えることができます。その後、裏打ち和紙を何層か貼り付けて掛け軸を仕上げる際には、古糊が使われます。(画像左の甕)ただし、当店では古糊の使用は条件付きです。

古糊は年数が経つと接着力が弱まり、それを希釈して使用します。

その代替として約40年前から化学糊が使われています。これは安定性がありますが、使われ始めてからの経過が短いため、次回の修理時の変化が予測しにくいです。国宝や文化財修復には化学糊は使用されておらず、当店では掛け軸の修理時には通常、作品に直接接する部分には使用しません。現在の表装工房では、ほとんどが全工程で化学糊を使用していると考えられます 。

使用する表装裂

表装裂には、糸の品質による違いがあります。主に正絹製と化繊裂があり、耐久性にも違いがあります。後世に作品を長く伝えるためには、品質の良い正絹製が適しています。表装裂は特別に織られ、掛軸は巻いて保存されることから、巻きやすくするためにヨコ糸が太くなっています。これは明治時代から京都西陣を中心に始まった織りの特徴です。それ以前の掛け軸は、舶来の裂や僧侶の袈裟、着物などで表装されていました。高品質な表装裂は、将来の修理時に再利用されることもあります。後世に残す作品には、その品格に相応しい良質な正絹裂で表装することがふさわしいと思います。

西陣織の表装裂 当店標準使用

主な表装裂の種類

金襴

金箔を細かく糸状に加工したものを、裂の中に織り込んだ裂です。表装裂ではありませんが、身近なものでは寺院の本堂内部に見られます。掛け軸には、主に一文字や中廻しに使用されます。また使用されている金箔や糸の品質により、差があります。金箔では本金か代用金の違いと、糸は正絹か化繊かによります。代用金箔でも高品質は見た目には判断しにくい場合があります。しかし、代用金箔は遠い将来に金色が褪色し輝きを無くします。(環境や品質によります。)現在は本金襴(本金箔を織り込んだもの)は高価ですので、合金欄や新金襴の代用金襴が主流です。当店で使用する金襴は、本金襴・合金襴です。通常当店で使用しない金襴は新金襴(アルミ箔)です。

緞子 他

緞子・錦裂は、タテ糸とヨコ糸の組織で文様を現します。金襴の荘厳さとは異なり、落ち着いた雰囲気に仕上がります。

糸の品質や種類も多岐に亘り、現在では人工絹で織られた緞子が主流になりつつあります。

原則当店で使用する裂・・・正絹製 100%

表装に使用する和紙

掛け軸は通常、3層にわたって異なる種類の和紙で裏打ちされています。長期保存に適している掛け軸は、高品質な国産楮で作られた和紙が必要です。最近では、従来の手漉きだけでなく、機械漉きも増え、楮も外国産が増えています。

薄美濃和紙

肌裏打ち(最初の裏打ち)に使用します。現在、表具に使用する和紙でも、昔の和紙とは異なり、生産の効率から薬品を使用します。その薬品が和紙の強さの低下を招いていると考えています。当店では、作品部分には国産楮・ソーダ灰・天日乾燥その他部分は、苛性ソーダの手漉き和紙を使用します。

美栖紙

増し裏打ちに使用します。美須紙と表記している製品もあります。 当店では使用しませんが、一般に多くの工房では使用しています。 その他の代用品も多数あり、ロール状機械漉きもあるようです。

宇陀紙

総裏打ちに使用します。掛軸の外側の和紙に使用します。 文化財級~高級掛軸には、吉野産を使用します。(当店使用)

商品名で品質の違いや代用品もあり、宇田紙と表記している紙もあります。

軸首の主な種類

多種類の形や材質があり、掛け軸の形式に応じて使い分けます。掛け軸を巻き上げる際は、軸首を持っておこないます。

象牙軸

時代を経過した象牙は自然に薄茶色に染まります。その風合いは、古画の表装に合います。高級品により、作品もその品格に合うものでなければなりません。

金軸

仏表装に使用します。材質により高級品から普及品まであります。手彫りの金軸・・・文化財級の仏画等。手彫り風(手彫りを模した物)・・・一般に使用し品質に差があり、金の輝きの明度もあります。当店では、金の輝きを抑えたツヤ消しを使用します。古い仏画には、時代色(古色)を付けた金軸を使用します。透かし金軸・・・納経軸(四国八十八ヶ所・西国三十三ヶ所等)に使用します。

塗り軸

小豆色や黒色はよく使用されます。塗りの種類は、本漆からカシュウ(代用漆)があります。古い掛け軸には、ツヤ消した塗りを使用します。

木地の軸

木地を加工した軸首で、材質・形も多種あります。主な木地の種類としては、黒檀・紫檀・一位・花梨があります。作品の内容や表装形式に合わせて、軸首を選択します。頭切りから撥型・変わり形など、多種あります。

表装の主な工程

取り合わせ

表装裂を当てて、完成の雰囲気を確かめます。 他にも候補がある裂をパターンを変えて実際に当ていきます。

肌裏打ち

裁断した表装裂に、薄美濃和紙で裏打ちをおこないます。 裏打ち作業に使用する糊は、通常は生麩糊、又は化学糊を使用します。 水を与えることで、容易に表装裂から和紙が剥離しやすくなります。

増し裏打ち

薄美濃紙で裏打ちして乾燥後、作品や表装裂の補強と、厚さ調整で2度目の裏打ちを行います。 打ち刷毛で和紙同士を圧着させます。 増し裏打ち後、仮張りと言われる乾燥版に貼り付けて乾燥させます。

付け廻し

増し裏打ち後、仮張りと言われる乾燥版に貼り付けて乾燥させる。仮張りから外し、相応し表装形式に仕立てます。本紙の周りから、格上部分から順番に付け足していきます。

総裏打ち

付け廻しの後、掛け軸裏面全体に、宇陀和紙を貼り付けます。仮張りに貼り付けて、長期乾燥します。

仕上げ

長期乾燥後、軸等を取り付けて仕上げます。

表装に関するよくある質問

表具店と呼ばれる店舗及び工房です。現在でも主な電話帳には表具店のインデックスがあります。

また画材店や額縁店でも取次ぎをおこなっていますが、大事な作品は直接表装店に依頼します。

しかし、表具店でも襖専門のところもありますので、表装専門がよいでしょう。

最初から掛け軸に表装されているものは販売していません。そのような掛け軸は既製品です。

画材店で販売していると思われます。表装店及び表具工房は、作品(捲り 未表装)をお預かりして、掛け軸に表装します。

作品はご用意願います。

基本的には和紙や絹に描かれたものですが、厚さにもよります。よって現物拝見が確かです。

表装依頼の多いもので、書道家による作品・僧侶が書かれた曼荼羅や書画、絹

和紙に描かれた仏画納経軸(四国八十八ヶ所・西国三十三ヶ所 等)があります。

本来の掛け軸表装は、仮張りと言われる乾燥板に貼り付けて乾燥させます。

昔でしたら四季の湿温度に当てて、長期乾燥で掛け軸を馴染ませます。

現在では、納期等諸事情でそのようなことは少ないでしょう。工房にもよりますが、少なくとも1ヶ月以上は乾燥期間をとります。

一方、機械表装のプレス乾燥では仕上がりは早いでしょう。当店ではおこなっておりません。

直接屏風自体に、書画が描かれていなければ、掛け軸に表装し易いと思われます。

屏風の上に、別の和紙や絹に描かれた書画を貼っている状態です。双幅・四幅対に表装して、まとめて桐箱に収納します。

詳細は現物拝見か、添付画像での判断になります。

可能であれば、掛け軸ではなく額装での保存となります。

額装ですと、エアコンの急激な室温変化の影響も少なく、現在の住環境に対応できます。

しかし、作品が光線に曝されることから、将来の変色等の影響を受けます。

当店では、紫外線カットアクリルガラスで対応しますが、将来の影響に関するデーターはありません。

可能です。掛け軸の幅寸法をお知らせください。できれば、実物があればこちらで計測して製造します。