曼荼羅 掛け軸の修理例|表具師(表装技能士)錦司堂

曼荼羅 名号 掛け軸修理の項目

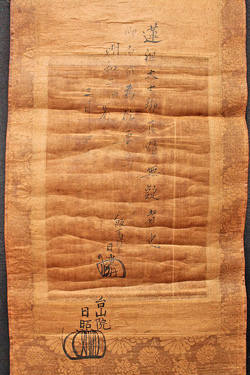

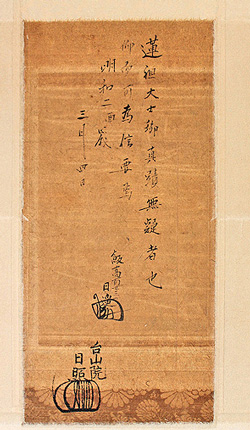

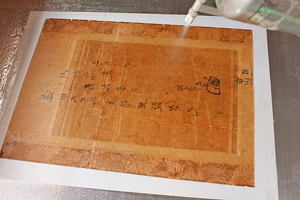

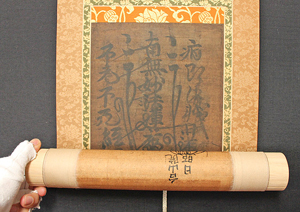

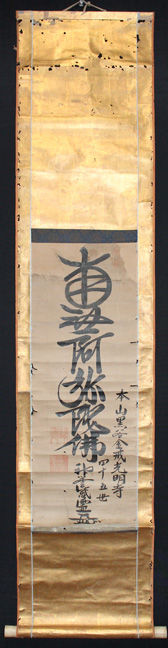

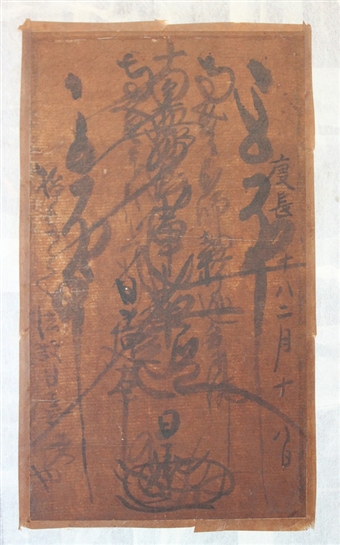

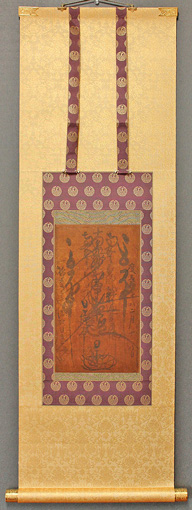

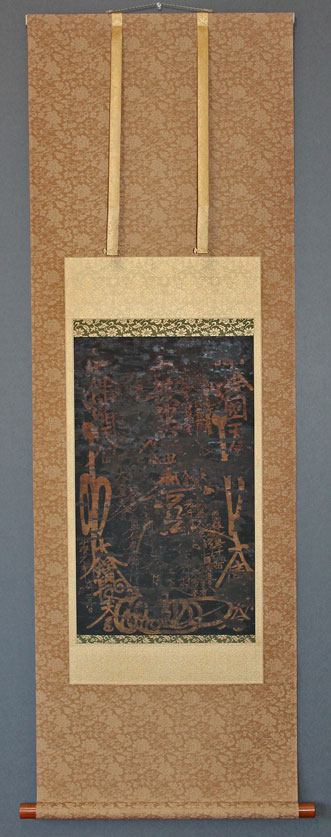

修理例 日蓮曼荼羅 小型 掛け軸

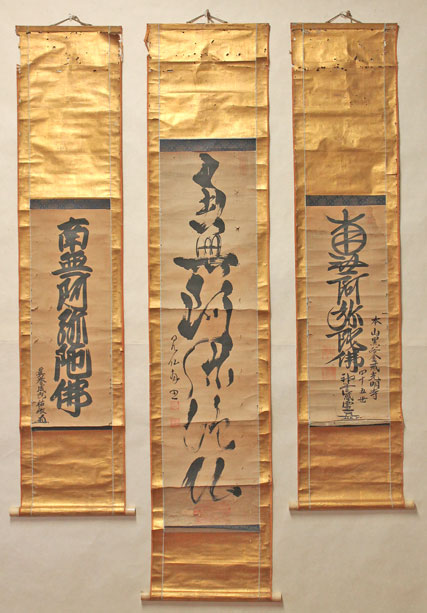

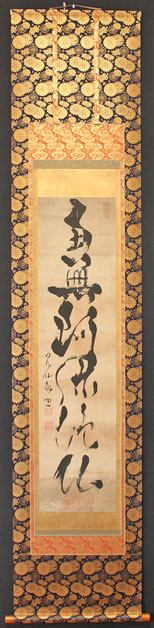

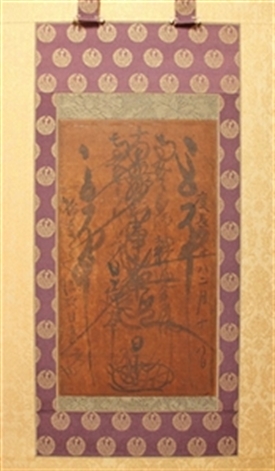

修理例 名号 三幅対 掛け軸

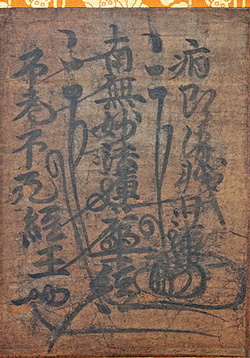

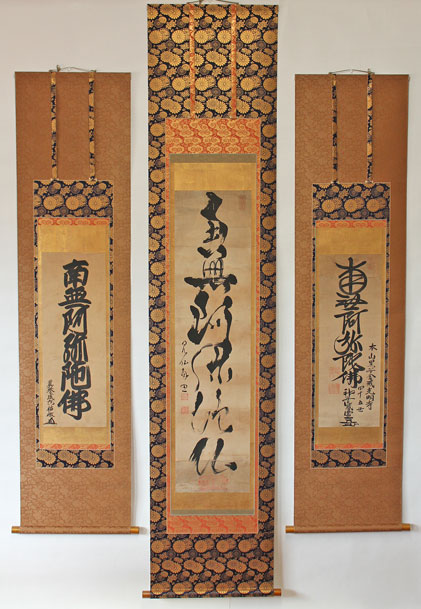

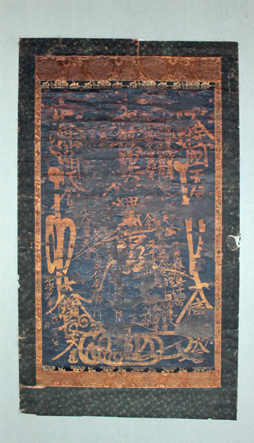

修理例 日蓮曼荼羅 小型 掛け軸 2

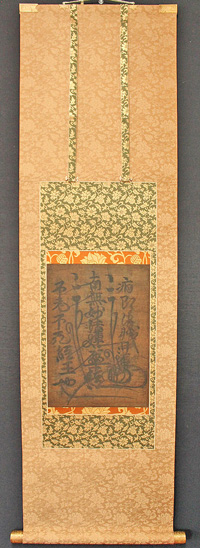

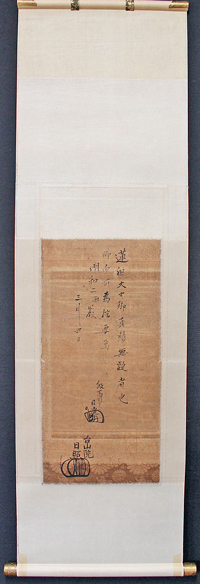

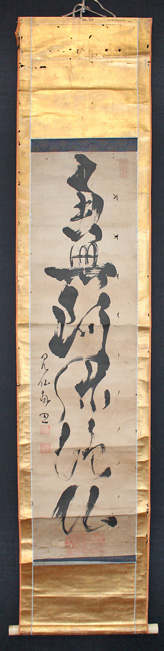

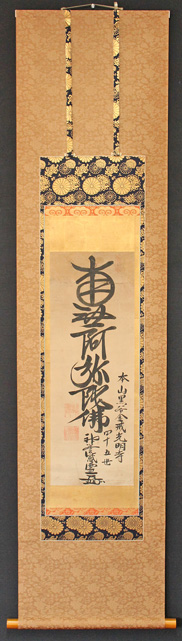

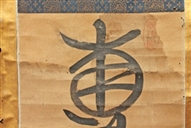

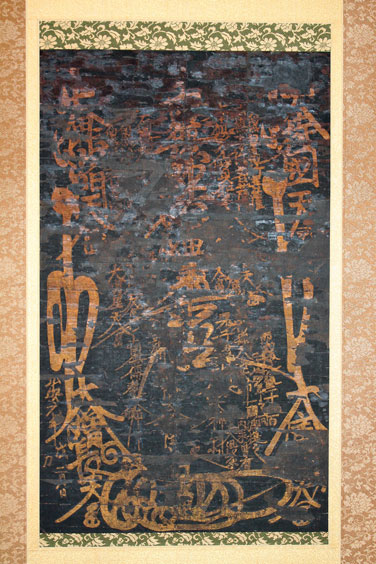

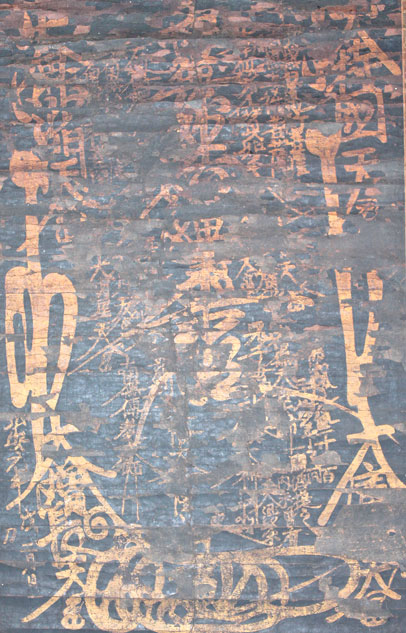

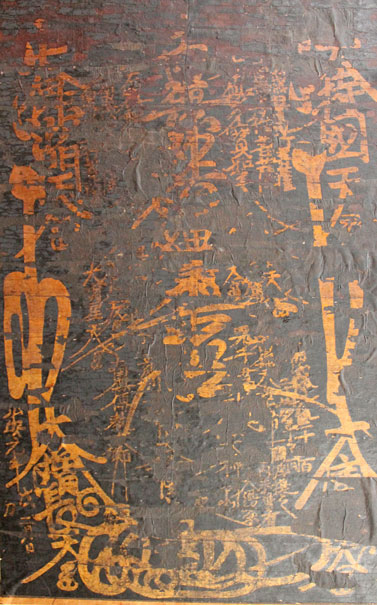

修理例 日蓮曼荼羅 掛け軸

修理によくある質問

![h2]()

撮影環境やご覧になる出力画面の設定などにより、実物の色合いと多少異なる場合がございます。

損傷度 ★ ★ 中

展示は可能

裂地の劣化と傷み

片方の軸が欠損

損傷度 ★ ★ 中

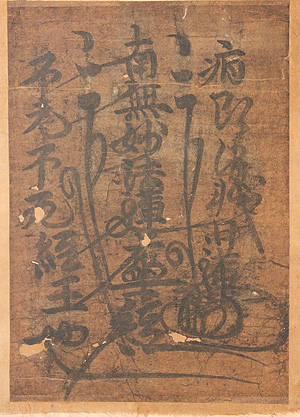

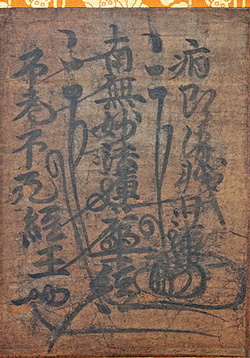

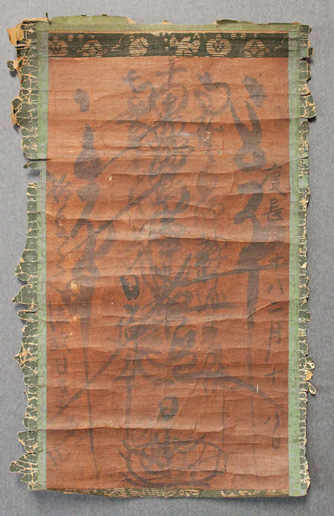

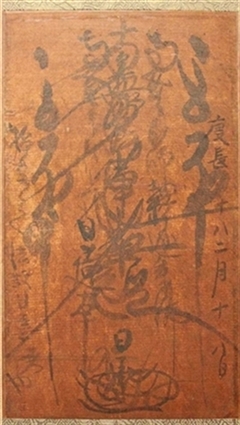

和紙に書かれています。

強い横折れ 劣化 穴あき

過去の補修歴

後世の僧侶の記録が裏面にあります。

宗祖日蓮上人筆の曼荼羅とあります。

前回の修理時に書かれたものと想像します。(真贋は不明)

日遥上人・・・飯高百二十三世とあります。

日照上人・・・1838年天保法難で牢死す。

保存性は回復。修理前の曼荼羅本尊の時代を経過した雰囲気を維持します。

保存性は回復。修理前の曼荼羅本尊の時代を経過した雰囲気を維持します。

裏の記録は、外側の和紙に書かれています。

その部分のみ、修繕して元の位置に貼り戻します。

曼荼羅掛け軸の調査と修理方針

【曼荼羅の寸法】 タテ 28.5㎝ ヨコ 20.5㎝

【曼荼羅の状態】 古い曼荼羅ですので、過去に何度かは修理されていると予想します。曼荼羅の右横部分の文字線が裁断されているので、過去に一度は修理されています。

【掛け軸の寸法】 タテ 80㎝ ヨコ 31㎝

【掛け軸の状態】 片方の軸首もなく、全体にも傷みあり。また掛け軸の裏面に記録(裏書き)があります。

【修理方針】 曼荼羅自体の保存性を向上。裏書き部分は曼荼羅掛け軸の歴史から、修理して元のように貼り戻します。

*裏書き・・・書画の掛け軸の裏に、表にあたるものの証明などの文字を書くこと。書い書画の場合は、それが真物であることを保証する詞を書くこと。

修理作業への準備

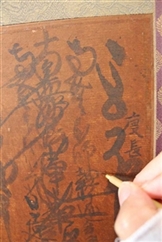

墨部分に、膠(ニカワ)水溶液を塗って強化します。

表面に加えて、裏面の裏書き部分も同様に強化します。

こうすることで、洗浄で水による滲みを少しでも防止できます。

この後は、裏書き部分の和紙を取り出して、裏打ちを行います。

裏書き部分も、曼荼羅本尊の一部になります。

掛け軸から曼荼羅を取り出す

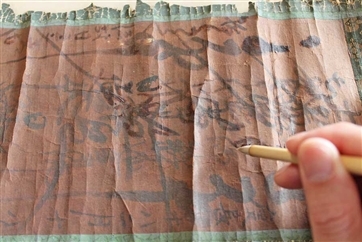

掛け軸を解体して、曼荼羅と裏書き部分を取り外します。

裏書きは、一番外側の和紙に書かれています。

掛け軸の裏面に水分を与えて、重なっている裏打ち和紙を外側から剥がしていきます。

また剥がしていく途中で、過去の補修痕を見つけることができ、今回の修理の新たな情報を得ることもできます。

主な曼荼羅本尊の修理作業

裏面から水分を噴霧して、下に敷いた和紙に汚れ等を転移させます。漬け置きではなく、水分を調整しながら、安全に洗浄します。

裏面の裏書き部分も貼り戻すので、洗浄します。

欠損した部分に同種の和紙で補填します。また、過去の修理で補填した和紙を取り除き、新しく補填します。今回は右部分の線が裁断されているので、余白を付けるために、和紙を付け足します。

強い横折れが見えます。

横折れは亀裂となり、やがて分裂になります。

欠損部分は、前回の修理です。画像では分かりません。

裏打ち和紙を取り替えることで、横折れは解消されています。また新たに和紙を補填した部分が白く、違和感があります。

補填後の違和感を調整します。

修理前と見栄えに余り変化を感じられない修理です。

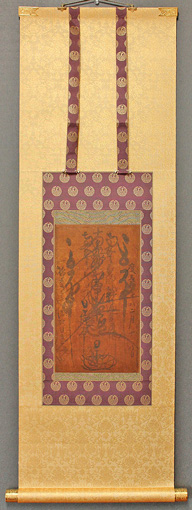

掛け軸に表装

古い曼荼羅本尊に合うように、渋い金襴や緞子を選択しました。一文字と中廻し部分は、本金襴。総縁は正絹緞子

。

古いご本尊ですので、金軸に時代色を着けました。

輝きがある軸ですと、少し違和感があるかも知れません。

裏書き部分を洗浄・修繕して元の位置に貼り戻しました。別に保存する方法もありますが、貼ることで散逸を防ぐことができます。

新しい曼荼羅の掛け軸の保存

今回の修理では、掛け軸の裏書き部分があります。

裏書きも時代を経た曼荼羅の歴史でもあり、元のように貼り戻しています。

従来のように通常細く巻くことで、再び横折れの損傷が出やすいと判断し、太巻き添え棒で大きく巻いて保存することに変更しました。

何百年間残ってきた曼荼羅は見た目以上に劣化があります。

以後長期に亘って残す場合は、太巻き芯が欠かせません。

桐箱を新調する際は、修理の記録を箱に書く良い機会になります。

掛け軸修理の参考価格

作品の損傷度合い、大きさ、表装材料などによって価格は変動いたします。別途、保存箱が加算される場合がございます。

曼荼羅 修理費 作業工数 ★★☆☆☆ 20,000円

掛け軸表装費 仏表装 上品 やや小サイズ 80,000円

合計費用 10,000円

![h2]()

撮影環境やご覧になる出力画面の設定などにより、実物の色合いと多少異なる場合がございます。

誉感霊・・・金戒光明寺四五世 真誉祐徹・・・浄土宗の僧

損傷度 ★ ★ 中

展示は困難

紙(金箔)表具による破れ

損傷度 ★ ★ 中

和紙に書かれています。

強い横折れ 劣化 穴あき

過去の補修歴

損傷度 ★ ★ 中

和紙に書かれています。

劣化 穴あき

過去の補修歴と補筆

名号掛け軸の調査と修理方針

【名号の寸法】 中央本尊 タテ 99㎝ ヨコ 26 ㎝ 脇本尊 タテ 57 ㎝ ヨコ 22 ㎝

【名号の状態】 過去に修理されている痕や補筆もあります。横折れや虫損も見られます。

【掛け軸の寸法】 中央本尊 タテ 152 ㎝ ヨコ 32㎝ 脇本尊タテ 129㎝ ヨコ 28㎝

【掛け軸の状態】 周りを金箔で表装しています。虫損や破損も多く、展示不能です。

【修理方針】可能な限り金箔を再使用して、仏表装に仕立てる。

主な修理作業への準備

剥落止め

絵具部分を強化 膠(ニカワ)水溶液を絵具部分に塗布して強化します。

名号の修理作業

裏打ち和紙を剥がしていきます。前回の修理で虫穴に補填した和紙が見られます。

今回の修理で前回の虫穴補填を取り除いて、新しく和紙で補填します。

新たに裏打ちを行い、補強しました。

旧掛け軸は、主に金箔を使用していました。

虫穴や破損でそのまま再使用できませんが、使用可能な部分を選択して補修しました。

過去の補筆

脇本尊の一部に、字を書き足している部分があります。一見違和感もなく、補筆部分も分かりません。

右上の白い箇所は、過去の破れの補修痕。

落款が欠損しています。

その左側も文字線がありますが、補修した部分があります。

赤丸部分は、後に書き足していました。

裏打ち和紙を剥がしますと、名号自体が露わになります。そこで文字を含めて、左部分は別の和紙で補填されていることが判明しました。

補填部分を取り除きますと、かなりの違和感が生じますので、そのまま利用しました。

掛け軸に表装

三幅対(三幅並べて)で仏表装に仕立てます。中央の本尊を両脇の本尊より、格上に仕立てます。

仕立て方に多少の違いがありますが、この場合の仕立ては以下です。

・中央本尊の中廻しと両脇本尊の一文字が同じ裂

・中央本尊の総縁と両脇本尊の中廻しが同じ裂

・両脇本尊の総縁は、格を下げて緞子の裂

金箔を可能な限り再使用して、荘厳さを取り入れた掛け軸に仕立てました。

中央の本尊は、左右の脇本尊より格上の表装裂をそれぞれの部分に使用します。

中央の本尊より、一文字・中廻し・総縁を一段格を落とした裂で仕立てます。

掛け軸修理の参考価格

作品の損傷度合い、大きさ、表装材料などによって価格は変動いたします。三幅分の掛け軸の合計になります。

別途、保存箱が加算される場合がございます。

名号修理費 作業工数 3幅平均 ★★★☆☆ 20,000~30,000円

掛け軸表装費 仏表装 上品 60,000~70,000円

3幅分 合計費用 250,000円位

![h2]()

撮影環境やご覧になる出力画面の設定などにより、実物の色合いと多少異なる場合がございます。

掛け軸の損傷で展示不可

紙表具による破れ

古い曼荼羅に相応しい表装

横折れ多数

文字切れ

劣化・穴あき

前回の修理で文字が切られていましたので、今回で、和紙を付け足しました。

見た目に、余り変化はありません。

曼荼羅掛け軸の調査と修理方針

【曼荼羅の寸法】 タテ 26㎝ ヨコ 11.5㎝

【曼荼羅の状態】 横折れ・劣化・文字の損傷 等

【掛け軸の寸法】 損傷により全体は不明

【掛け軸の状態】 破れ・劣化等

【修理方針】 展示・保存には表装する必要があり、その際に曼荼羅も修復します。

主な修理作業

文字部分に膠水溶液を塗布します。

僅かですが、文字が見えやすくなります。

大量の水分ではなく、加減しての洗浄。

劇的に白く変化することはありません。

補填の和紙は白く違和感がありますので、緩和します。

ご本尊の修理後

端の文字切れは、古い修理を繰り返した曼荼羅によく見られます。

傷んだ部分を補填するよりは、切り落とした方が簡単だと想像します。

前回の修理時に、一部の文字が少し裁断されていましたので、調整しました。

今回の修理で、文字が切れた端の部分に、和紙を付け足して余白を持たせました.

掛け軸に表装

小さいご本尊ですので、掛け軸も小型になります。今回は、最高級の金襴裂で掛け軸に仕立てました。

模様を裁断した印象を与えないように、宗門を中廻しという部分に配しました。

修理後の参考価格

作品の損傷度合い、大きさ、表装材料などによって価格は変動いたします。別途、保存箱が加算される場合がございます。

曼荼羅修理費 作業工数 ★★☆☆☆ 20,000円

掛け軸表装費 仏表装 最上品(やや小サイズ) 100,000円

合計費用 120,000円

![h2]()

撮影環境やご覧になる出力画面の設定などにより、実物の色合いと多少異なる場合がございます。

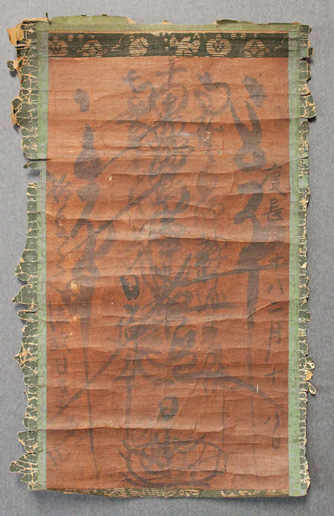

損傷度 ★ ★ ★ ★ 甚大

展示は困難

パネルにテープで貼り付け

以前は掛け軸装

剥落多し

剥落は大方改善

曼荼羅掛け軸の調査と修理方針

【曼荼羅の寸法】 タテ 52㎝ ヨコ 31㎝

【曼荼羅の状態】 金泥による版木。かなり古い状態で、劣化と損傷で文字の欠損も多い。

【額縁の寸法】 タテ 91㎝ ヨコ 49㎝

【額縁の状態】 べニア板パネルに、掛け軸から切り取られた曼荼羅を簡易に貼り付けた状態。

【修理方針】 保存環境に欠けるパネルから取り外す。修理後に可能であれば、再び掛け軸に表装する。

主な修理作業

剥落が始まった部分が欠損する前に仮に糊止め

旧裏打ち和紙を利用して、欠損部分に補填します。

裏打ち後に、表面の仮裏打ちで固定していた紙を、丁寧に剥がします。

横折れが多数あるので、裏面から補強します。

修理による変化の過程

フラッシュ撮影なし

本来の雰囲気になります

裏打ち和紙や補填した和紙を剥がすと、本来の曼荼羅の部分が分かるようになりました。

裏面から和紙を補填して、裏打ちを行いました。

フラッシュ撮影のため、金色部分が反応します。

掛け軸に表装

古い曼荼羅の雰囲気に合うように落ち着いた緞子裂と金襴裂で掛け軸に仕立てました。

修理の参考価格

作品の損傷度合い、大きさ、表装材料などによって価格は変動いたします。別途、保存箱が加算される場合がございます。

曼荼羅修理費 修理工数 ★★★★★ 50,000円

掛け軸表装費 仏表装 80,000円

合計費用 130,000円

状態や大きさによりますが、約3か月位です。法要等で、お急ぎの場合はご相談願います。

それでも、乾燥期間を要しますので、早くても2か月位です。

寺宝クラスの場合には、品格に合った材料や保存箱で製作します。

通常は参考価格位です。詳細は見積りになります。

可能です。詳細は見積りになります。

ご予算に合わせて、見積りをいたします。但し材料等の変更がある場合があります。